C’est l'histoire d'une jeune fille, dans une famille mosellane écartelée... Mais pour le comprendre, il faut revenir longuement sur le passé de plusieurs générations.

A Metz, dès les premiers jours de 1919, on savoura la revanche dans les journaux. C'était normal. Les patriotes pavoisaient... On avait quand même fini par les foutre à la porte, ces Boches! Mais dans les têtes, une lucidité plus complexe, paralysée par une lointaine pudeur, imposa vite la retenue.

Dans chaque famille mosellane francophone en effet, il n’était pas besoin de fouiller dans les tiroirs du buffet pour se trouver un cousin germanophone. Et comme la bonne moitié des familles mosellanes germanophones avaient, de leur côté, une lointaine parenté allemande, la vision parano, tout noir tout blanc, qui se distillait dans la presse, ne voulait plus dire grand chose. Elle contredisait la réalité.

La fin de la grande guerre en 1918, avec sa surchauffe patriotique, ne pouvait bousculer l'art de vivre subtil que les Mosellans du petit peuple s'étaient inventé pour vivre ensemble, durant quarante huit années. Outre les bons rapports de voisinage, à cheval sur deux siècles, l’annexion imposait en effet des milliers de mariages mixtes. Mais la société tenait bon. Le mépris barrésien pour la culture germanophone avait certes choqué beaucoup de francophones mais les liens familiaux transfrontaliers avaient résisté à son ironie raciste.

La paix revenue, des milliers de familles mixtes avait donc continué de se retrouver une ou deux fois par an, tantôt en Allemagne et tantôt en France, en évitant d’aborder les sujets qui fâchent. Tout changea au début des années trente quand la population mosellane prit conscience que de l’autre côté de la frontière, un certain Adolf Hitler aboyait sa haine à la radio.

Les rapports humains avec la parenté allemande devinrent plus délicats. Dans chaque famille mosellane germanophone, même chez les plus allergiques à la propagande brune, il se trouvait presque toujours, de l'autre côté de la frontière, un frère, un beau-frère ou un cousin par alliance qui croyait au national-socialisme.

On ne pouvait plus se boucher les oreilles. Des portes claquèrent, des beaux-frères se disputèrent aux repas de noce et l’on vit pleurer des grands-mères un peu partout.

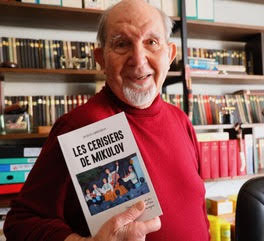

La photo qui vient illustrer cet article fut prise en 1938. Elle ouvre une fenêtre sur le climat quotidien qui régnait en Moselle, en ces temps devenus très lourds. Elle nous aide à comprendre la confusion des sentiments qui déjà tournaient dans la tête de notre petite Anne, cette ado blonde avec un béret.

En effet, bien que née française dans un milieu germanophone, bien que scolarisée dans une école française, toute sa culture familiale se nourrissait d’une mémoire en perte d’équilibre, pleine de souvenirs communs et de traditions bousculées.

Anne O’Reilly avait alors 11 ans. Sa posture endimanchée laisse deviner qu’elle assiste à des retrouvailles délicates, où chacun marche sur des œufs. Avec son air de jouer à la dame, en manteau sombre et bibi blanc, elle impose un maintien presque solennel aux adultes qui l’entourent, alors qu’un enfant de cet âge aurait pu avoir la tête ailleurs.

Anne vécut plus tard à Mondelange. Veuve récente d'Albert Wackermann, leur couple d'enseignants attirait le respect. Son époux partageait le même regard courageux sur les annexions. Elle m’a raconté son émotion après avoir retrouvé récemment la trace d'un lointain moment de vie, un souffle de sa tendre jeunesse, au fond d'un tiroir.

"C’est la barrière de la Brême d’or, entre Forbach et Sarrebrück... Tout le monde essayait de sourire, mais le climat était bien lourd. Depuis 1935, mon père François O’Reilly avait décidé qu’il ne mettrait plus les pieds en Allemagne, où sa sœur Josephine avait épousé Fritz Theis un fonctionnaire du Palatinat. Jusqu’alors, nous nous y rendions régulièrement pour les voir en famille et ils venaient à Metz aussi."

"C’est quand même mon père qui a pris la photo. Il aimait beaucoup Joséphine, qui me gâtait à chaque visite, mais dans les années trente, l'oncle Fritz est devenu SA... Et malheureusement, ma tante est devenue pire que lui. D’où le mouvement d’humeur de mon père. Je l’entends encore dire à son beau-frère:

"Mais tu deviens complètement cinglé."

Personne ne voulait le déchirement définitif, pas plus du côté français que du côté allemand. Mais il fut décidé que les rencontres bi-annuelles auraient lieu dorénavant à la frontière. A cent mètres de la barrière, il y avait une sorte de no man’s land où l’on pouvait boire une bière en parlant de la pluie et du beau temps.

On aurait fort bien pu prendre une photo plus conviviale. Le choix de la barrière n’est donc pas un hasard. Il se veut, au contraire, tristement symbolique. Comme un dernier regard sur l’époque. François O’Reilly a sans doute obtenu d’un douanier la permission de placer tout son monde, à cet endroit précis, les Allemands d’un côté et les Français de l’autre, chacun dans son pays.

Mais dans la tête d’Anne? Cinq familles mosellanes se retrouvaient broyées dans cet engrenage affectif. Condamnés à d'imprévisibles disputes ou à des retrouvailles prudentes, les O’Reilly, les Raboin, les Remmel, les Bungert et les Utviller se sentaient déchirés entre deux cultures.

Les parents de François O’Reilly, le père d’Anne, étaient, bien avant 1900, originaires de Villing, dans le Bouzonvillois. C' est un village à deux kilomètres de la frontière sarroise. Le couple, qui n’avait jamais parlé un mot de français, avait élevé six enfants dont trois filles qui épousèrent des Allemands… Le grand-père d’Anne était cocher de fiacre à la gare de Metz. Le nom de la famille est celui d’un ancien soldat irlandais fait prisonnier en Sarre durant les guerres napoléoniennes.

François O’Reilly, le père d’Anne, avait épousé Anny Raboin en 1926. Les parents d’Anny, originaires de Sarreguemines, vivaient eux-aussi à Metz avant 1900 mais ne parlaient pas un mot de français non plus. Le grand-père Raboin était menuisier aux tramways de la ville.

Les Remmel étaient allemands mais vivaient à Metz avant 1900. Et ils y restèrent après 1918. Le père était tailleur de pierre à Plantières. Les trois filles avaient épousé des Mosellans messins d’origine germanophone, faisant entrer du même coup un fils Bungert, un fils Utviller et un fils O’Reilly (frère de François) dans le cercle de famille.

On comprend mieux la charge psychologique de cette entrevue de la Brême d’or. Revenons à la photo. Nous avons, de gauche à droite, du côté allemand de la barrière.

Paul 30 ans, un allemand anti-nazi, mari de Hanni O’Reilly, une nièce de François.

Fritz Theiss, (le SA). Mari de Josephine O’Reilly et l’oncle d’Anne.

Josephine Theis, née O’Reilly. Femme de Fritz et tante d’Anne. (Approuve les idées de son mari)

Hanni O’Reilly, femme de Paul.

Et du côté français de la barrière:

Madeleine O’Reilly née Remmel, belle-sœur de François.(Cachée derrière Anne)

Anny O’Reillly, née Raboin, la mère d’Anne.

Au premier plan, notre petite Anne qui aujourd’hui se souvient…

Sa famille écartelée vivait depuis 1919 dans un monde culturel en bascule, et la génération qui suivit, même si elle était scolarisée en français, restait imprégnée de tradition germanique. Une manière de vivre que les O’Reilly, les Raboin, les Remmel, les Bungert et les Utviller n'auraient jamais osé renier, car leurs anciens n’en avaient pas d’autre. Et de toute façon, elle leur était agréable.

L’assimilation s’était faite en douceur. Les plus jeunes passaient d’une langue à l’autre, mais les parents restaient abonnés à une presse en allemand. Jusqu’aux années trente, on l'a vu, toutes les occasions étaient bonnes pour se rencontrer. On revoyait même des Allemands qui avaient quitté Metz en 1919 et qui revenaient le plus souvent possible. On chantait des chants folkloriques en allemand, des airs nostalgiques où l’on évoquait évidemment les soldats, et comme par hasard, on parlait de la guerre, même si tous ces jeunes hommes ne l’avaient pas toujours faite du même côté. Les femmes, influencées par leur milieu de travail messin, où elles rencontraient des "collègues de l’intérieur" commençaient à fredonner des chansons françaises. "Le temps des cerises", "Nuits de Chine", "J’ai deux amours".

Anne, en les écoutant, s’endormait la tête sur la table. C’est ainsi que s’estompa doucement, comme dans un rêve, une Moselle refoulée, dont on ne parla plus. Aucun auteur français n’a en effet osé prendre assez de recul pour proposer un regard global. Des milliers d’anecdotes oubliées dans les placards sont les éléments d’un puzzle dont nous ne pourrons jamais reconstituer le dessin compliqué.

Qui saurait nous détricoter les tenants et les aboutissants de l'esprit de résistance de Jean-Pierre O'Reilly, un frère de François (donc le père de Anne) né allemand en Moselle annexée vers 1880 et marié avec une Rhénane autour dans les années 1910? (C'est leur fille Hanni O'Reilly que l'on voit sur la photo, ainsi que son mari Paul, leur gendre).

Jean-Pierre n'avait jamais parlé un mot de français mais une fois installé en Rhénanie, il continua de garder un contact chaleureux avec sa famille française. Les parents d'Anne aimaient lui rendre visite dans les années trente. François n'oubliait jamais d'emporter en cadeau une bouteille de mirabelle et tout le monde avait sa petite larme au moment de trinquer. Ce n'était pas du sentimentalisme de revoyure, mais le rappel d'une déchirure injuste.

Toute la famille savait en effet que Jean-Pierre était habité, depuis l'âge adulte, par une sorte de révolte introvertie, comme s'il restait conscient d'avoir été manipulé par deux administrations ennemies. En Allemagne, après 1919, il avait fini par obtenir une "Carte d'étranger", qu'il allait fièrement faire renouveler chaque année à sa mairie au risque de passer pour un provocateur aux yeux des employés rhénans de l'Etat-civil.

Et quand on lui demandait ce qu'il aurait voulu marquer sur son passeport, il répondait "Citoyen Lorrain".

Son fils Charles, né en 1912 avait donc de qui tenir. Dès l'âge de 11 ans, il obtint de venir à Metz et rejoignit sa famille mosellane. Il apprit le français à l'école primaire de la place de Grève, mais ne put vraiment trouver sa voie entre deux mondes. Cette dislocation du sentiment d'enracinement allait peser sur son destin.

A l'approche de la guerre, Charles, bien que citoyen français par son père, s'engagea dans la Légion étrangère, combattit en Syrie et en Lybie, et fut condamné à mort par Vichy. On sut tout cela bien plus tard car, de 1939 à 1950, sa famille ne reçut aucun signe de lui. Ce qui n'avait pas empêché la Gestapo de le rechercher à Mondelange en 1943. En fait, il était devenu capitaine d'un petit navire marchand et s'était marié en Argentine...

Les images simplistes que l'on a gardées de la Moselle annexée restent donc très brouillées. Quant à celles de Metz, elle sont encore plus sommaires. Comme si le drame local s'était limité au choc de deux milieux! A savoir: dans la Nouvelle ville, un clan très corseté d’officiers ou de hauts-fonctionnaires allemands et dans la Vieille ville, quelques centaines de familles francophones rêvant de revanche... En somme, deux groupes de citadins qui ne se rencontraient jamais.

Cette vision n'est qu'une peinture naïve... Quand on retourne le tableau, on découvre un autre versant, où se cache une troisième population, de loin la plus nombreuse et cependant la moins connue, l'univers quotidien d' Anne O’Reilly.

Dès 1919, le bilinguisme plus ou moins académique de ce petit monde modeste fut parfois considéré comme une faiblesse, alors qu’il était une force. La plus vivante part du socle messin n’osa plus rien dire et refoula son parler "Platt". On comprend pourquoi la mémoire de la première annexion est restée longtemps taboue.