Les 84 000 Mosellans expulsés par Bürckel, entre le mois de juillet et le mois de novembre 1940, étaient pour la plupart de culture francophone. Quelques mois après l’annexion, ils se considéraient déjà, non sans raison, comme les premières victimes civiles du nazisme. Imaginez ce que l'on peut ressentir lorsque l'on doit laisser sa maison et partir avec une petite valise à la main, pour se retrouver dans un train qui va nulle part... Dès ce moment, les malheureux seraient privés d’information sur le pays qu'ils avaient quitté, sur leur famille ou sur leurs voisins de quartier. Sans se douter que le silence allait durer au moins quatre ans.

Il faut bien l'admettre. L'été 1940 offrait déjà suffisamment de problèmes et la France de l'intérieur n'attendait pas spécialement ces drôles de Mosellans dont elle ignorait la spécicifité. Chaque fois qu'ils racontaient leur histoire, quelqu'un s'étonnait: "Mais qu'avez-vous donc fait pour qu'on vous chasse?" Et ils se taisaient, en serrant les poings.

La coupure entre la France et la Moselle annexée devenait en effet totale, à part quelques contacts clandestins via les cheminots. La sévérité de cette séparation, par l’ignorance qu’elle entraînait de la situation réelle en Lorraine frontalière, mena tout naturellement les expulsés à comparer leur sort misérable à celui, jugé par eux plus favorable, des Mosellans qui étaient restés. Il est vrai qu'à ce moment précis, la balance n'était pas égale. Hélas, les Mosellans nazifiés ne perdaient rien pour attendre.

Beaucoup d’expulsés ont disparu aujourd’hui, et le fort souvenir qu’ont gardé les survivants s’est trouvé poussé au second plan dans la mémoire collective. Tant de drames sont arrivés à partir de 1941 que la Moselle a vite oublié ses blessures de l'automne 1940.

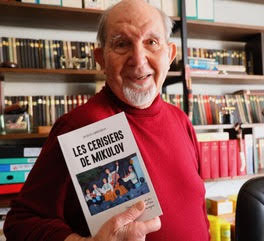

Pourtant, ceux qui étaient enfants à l’époque gardent, au fond du coeur, les images enfouies d’un chambardement cruel. A 8 ans, les souvenirs s'incrustent. On a cru sentir récemment que la plupart d’entre eux éprouvaient le devoir de le raconter, sachant qu’aucun ouvrage n’avait encore traité de l’expulsion...leur expulsion... Ils n’avaient jamsis compris que leurs parents aient pu vieillir en gardant leur vieille histoire dans la poche.

Voici que, devenus vieux à leur tour, ils se réveillent. Ils constatent qu’un peu partout, le passé endormi s’agite, que le moment est venu pour eux de participer au grand déballage final, au dernier colloque des Justes. Des résistants se scandalisent, des transplantés se révoltent, des incorporés s’organisent, des déportés se racontent. C’est comme une foule bavarde au portillon, pour ne pas rater le dernier métro de la mémoire. Alors, les derniers survivants de l’expulsion se disent qu’ils ont, eux-aussi, le devoir de raconter enfin ce que fut la souffrance de leur famille. Par piété filiale, pour que, dans une centaine d’années, si l’ordinateur n’a pas encore tué nos bibliothèques, un lecteur tombé par hasard sur leur témoignage puisse imaginer ce qu’ils ont vécu.

Il est vrai à l’échelle des cinq années de guerre en France, les expulsions peuvent aujourd’hui sembler secondaires. Mais pas pour ceux qui les ont subies. En lisant les différents récits, on a le sentiment d’un drame très différent des autres, par son côté banalement cruel, on pourrait dire surréaliste. Devoir tout abandonner en deux heures, se retrouver dans un bus sans oser regarder sa maison qui rapetisse au loin, tirer comme cela un trait sur sa vie normale... il y a de quoi devenir fou.

Rassemblant d’une seule brassée des anecdotes cent fois racontées en famille, chaque histoire d'expulsé reconstitue ainsi le puzzle d’un gigantesque chaos. Elle remet en scène 120 minutes de panique. Elle nous montre un désarroi familial, un mécanisme absurde qui se déploie froidement, au tic-tac de l’horloge.

Tout s’articule autour du regard éperdu de la mère, devenue le medium désemparé du branle-bas. On la voit tourner comme une toupie dans sa cuisine, vidant nerveusement une valise pour remplir l’autre...On devine les voisins consternés au fond du jardin, déjà gênés de n'être pas sur la liste, on surprend le père qui essaie de cacher le livret de famille dans sa chaussure, on note l’oeil mouillé du grand-père intransportable. Il a deviné que cet au-revoir rapide est un adieu. Tout ce déchirement intime se décline sous l’oeil indécent d'un soldat goguenard...

En avril et mai 1941, près de 8000 Mosellans partent à nouveau. Cette fois, ils optent volontairement pour la France et tiennent à nous le faire savoir, le terme d’expulsé leur ayant toujours paru impropre. Pour eux, c’était un choix et ils se voient comme des "expulsés volontaires". On peut les croire. Mais pour les expulsés de 1940, il reste difficile de mesurer jusqu’où pouvait jouer la contagion d’orgueil. Je risque une lapalissade prudente: s’ils avaient pu rester, la plupart ne seraient pas partis.

De ces quatre années d’exil, on ne mesure pas assez les effets culturels. C’était la première fois, depuis les départs massifs de 1871, qu’une population de Mosellans avait l’occasion de découvrir la "France de l’intérieur". Celle de Vichy. Dans les Pyrennées, dans le Lyonnais, en Auvergne ou ailleurs, en pleine palinodie pétainiste. "Je hais les mensonges qui nous ont fait tant de mal"... Ces familles bousculées arrivaient dans des villages souvent moins bien équipés que le dernier hameau lorrain. Constatation discrète, mais qui ne les étonnait pas outre-mesure, qui les flattait secrétement même, dans leur malheur, vu les clichés alors en usage dans l’Est sur les "Français beaux parleurs, un peu feignants et pas toujours bien propres"...

Mais très vite, ils s’étaient aperçus qu’on les accueillait presque presque partout avec chaleur. Qu’il existait des gens merveilleux dans le sud et surtout, malgré les restrictions, une qualité de vie beaucoup moins contreignante, des attitudes moins soumises envers la religion ou le pouvoir, un regard sur la vie moins austère. De nombreux Mosellans épousèrent des filles du pays, ou l’inverse.

Il arrivait que la réception se passât moins bien en quelques endroits perdus. On trouva des Occitans bornés qui, depuis Jules César, n’avaient jamais revu le moindre visiteur, pour reprendre à leur tour la vieille image de "Boches de l’Est", en oubliant qu'ils s'adressaient à des Lorrains qui parlaient français! En somme, on les fourrait dans le même sac que les Mosellans germanophones ou les Alsaciens qui usaient du dialecte! Ou bien, on leur demandait ingénuement pourquoi les Nazis les avaient chassés de chez eux!

C’était dur à entendre... En temps normal, les Francophones auraient souri de la confusion, mais nous n’étions plus dans un temps normal. Alors, au fil des mois, ces difficultés d’adaptation réveillèrent, chez certains d’entre eux, ce qu’il est convenu d’appeler de vieux démons. Comme s’ils avaient rouvert un coffre à fantasmes, laissé au grenier depuis la première annexion.

Leur rancoeur s’exprima d’abord contre leur pays. Réflexe mosellan classique. Au fil des mois, magré des tentatives de récupération paternaliste, ils sentaient bien que Vichy n'était pas clair à leur sujet. Non seulement, la France les avait abandonnés en juin 1940, mais voilà qu’elle discutait assez mollement le principe de l'annexion devant la convention d'armistice réunie alors à Wiesbaden.

Bientôt, à mesure qu’ils parvenaient à s’adapter à leur nouvelle vie d’exilés, leur ressentiment changeait d’objet. Il se cristallisait, de façon confuse, contre "ceux" qui continuaient à vivre en Moselle annexée. Les plus amers se sentirent les dépositaires uniques de l’orgueil lorrain. Eux, au moins, ils n’avaient pas plié devant les Boches et ils en étaient fiers! Après tout, en 187I, leurs grands-pères avaient déjà quitté le pays plutôt que de vivre sous la botte! D'accord, en 1940, les Allemands n’avaient même pas attendu qu’ils fassent le choix. Ils avaient pris les devants mais le résultat était le même: les Mosellans avaient été chassés parce que l’occupant avait constaté leur profonde allergie à toute forme de vie germanique. Du coup, l’expulsion devenait à leurs yeux un brevet de patriotisme.

Sous l’effet d’un sentiment d'injustice un peu pervers, beaucoup d’entre eux ne pouvaient bientôt plus repousser l’idée que les Mosellans restés au pays, qu’ils soient francophones (on l'oublie souvent) ou surtout germanophones, étaient un peu moins Français qu’eux. Cette réaction était humaine, car l’exil involontaire est toujours très dur à vivre.

L’ennui, c’est qu’en Moselle, ceux que les nazis voulaient dorénavant forcer à marcher au pas se disaient exactement le contraire! Beaucoup pensaient que dans leur village perdu au fond de l’Auvergne ou des Alpes, les expulsés avaient eu de la veine dans leur malheur... Le fossé mental qui s’est alors creusé, entre "ceux qui étaient partis" et "ceux qui étaient restés", ne pouvait que s’approfondir pendant quatre années.

En somme, chacun avait sa façon d’être patriote. Or le patriotisme est une denrée volatile qui peut changer selon le vent, les endroits et les époques. Dans la tête des uns, il restera toujours nuancé, alors que, chez les autres, il va se radicaliser à la première occasion. La pire des occasions, c’est la guerre car un vent mauvais y souffle de partout. Les manipulations de la propagande peuvent alors dénaturer la fibre patriotique en la faisant glisser de l’amour du pays jusqu’à la haine du pays voisin.

Quand cette rancoeur est installée, il faut la nourrir avec des arguments élémentaires. C’est alors qu’arrive le temps du mépris. Tout devient simple. Le troupier d’en face incarne le mal absolu. Et le civil d’en face ne vaut pas mieux.

Pour les politiciens, ces caricatures méprisantes de l’adversaire ne sont qu’exercices de style. Quand la guerre est finie, ils les oublient. On répare les dégâts autour d'une table ronde et le vaincu paie la note, tandis que les deux sectarismes opposés retombent à plat comme des soufflés. Une diplomatie intelligente parvient rapidement à effacer les blessures d’amour-propre, du moins tant qu’elles concernent les nations. Ainsi, dès 1919, et jusqu'à l'arrivée d'Hitler, la propagande officielle allemande a tranquillement remballé son arsenal de clichés sur les Français "sales et paresseux", leur "culture arrogante" et leurs "petites femmes faciles". De son côté, la propagande officielle française a rengaîné ses railleries sur les Allemands "bêtes et disciplinés", leur "mentalité de caserne" et leur "ventre bourré de bière".

Mais toutes ces gentillesses, distillées de part et d’autre, avaient laissé des traces chez les individus...Le mépris est en effet une matière dangereuse qui ressemble à l’énergie atomique. Lorsqu’on arrête l’usine, le coeur du réacteur continue de ronfler pendant très longtemps et l’on ne sait pas comment s’en débarrasser.

Il ne faut donc pas trop s’étonner en lisant certains témoignages. Les cruelles expulsions de 1940 avaient bel et bien réveillé de vieux réflexes de revanche dans le coeur de nombreux Mosellans qui en furent les victimes. Ce réflexe, qui les aidait à tenir, s’exprima soudain contre tout ce qui était "Boche", tout ce qui était allemand.

Un tel basculement de sensibilité fut catastrophique pour les années qui suivirent. Sombrer ainsi dans l’anti-germanisme viscéral, c’était renier brutalement la complexité mosellane, abandonner le bon sens quotidien qui avait jusqu’alors aidé les Mosellans à vivre ensemble depuis la Convention. C'était donc renoncer aux leçons de la première annexion. Une vieille sagesse imprégnait en effet la Moselle depuis 1919. Elle avait appris que la vie quotidienne finit par tamiser tout ce qui est excessif, que la plupart des gens s’adaptent quand ils ne peuvent pas faire autrement et qu’on peut subir une tyrannie sans pour autant trahir. Les mariages mixtes avaient été nombreux entre francophones et germanophones, et il en existait aussi entre francophones et allemands.

L’image du Mosellan résigné qui tend le dos et laisse passer l’orage ressemble à celle du soldat Schveik pour les Tchèques. Avec pourtant une différence: Schveik jouait à l’imbécile pour éviter les ennuis. Alors que Schpountz, lui, ne jouait à rien. Il attendait seulement que ça passe. La méthode en valait bien une autre. La preuve, c’est qu’à la sortie d’un demi-siècle à la prussienne, il s’était retrouvé Français comme avant.

Seules, les autorités parisiennes n’avaient pas compris que la Moselle avait besoin d’un peu de temps. Influencées par l'esprit revanchard de l'armée, elles brûlaient de distribuer des certificats de patriotisme. Elles admettaient mal que le désir de redevenir Français puisse être exprimé différemment, d’un Mosellan à l’autre, chacun ayant le droit de réagir à sa manière... Certains se sentaient patriotes viscéralement, d’autres sentimentalement, et d’autres, plus simplement... parce qu’ils avaient fait la comparaison pendant quarante-huit ans et trouvé, tous comptes faits, que l’Allemagne n'était pas l'idéal.

Il est vrai qu’en 1920, dans une rue de Metz encore tendue de drapeaux tricolores tous frais, aucun plaisantin n’eût osé accoster, pour rire, un patriote coiffé du béret basque pour lui demander d’un air très sérieux où se trouvait le boulevard Bazaine... La question eût tué ce dernier d’un arrêt du coeur, tant l’image du maréchal capitulard de 1870 restait honnie cinquante ans après. (On a compris depuis que le dit Bazaine avait porté le chapeau à la place du képi.) Mais à part un noyau dur de notables cocoricoteurs qui s’agitait, surtout en Moselle francophone, on pouvait se proclamer Français sans être obligé de reprendre à son compte la caricature systématique de tout ce qui avait été allemand.

En 1919, deux générations de Mosellans, qui avaient dû vivre sous administration germanique, en restaient forcément marquées, quelle que soit leur origine linguistique. Elles avaient appris à ne pas confondre la morgue des militaires prussiens avec l’implantation relativement prudente des fonctionnaires civils. Il y avait eu, nous l'avons vu, beaucoup de mariages mixtes. Même les Mosellans des régions francophones admettaient avec gêne que l’organisation allemande avait eu aussi des aspects positifs, bien supérieurs à ce qui existait alors en France, au point de vue social par exemple. Et quand ils entendaient un donneur de leçon parisien leur vanter l’organisation jacobine, ils n’étaient pas forcément convaincus.

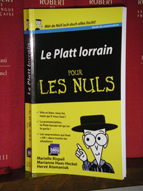

Mais la réaction des Mosellans germanophones était bien plus réservée devant la caricature anti-allemande systématique. Elles les touchait dans leur culture profonde. Eux que des grands-mères avaient bercés en chantant des complaintes gothiques, ne pouvaient que se sentir humiliés en constatant que leurs traditions, leurs coutumes et leur vieux parler "Platt" restaient soumis, malgré la fin de la guerre, aux persiflages du premier adjudant venu.

Tel était le riche passé des Lorrains du nord, avant l’attaque allemande de mai 1940. Très compliqué depuis 1871, mal emboité depuis 1919 mais stabilisé pour l'essentiel. Hélas, toute cette sagesse héritée du siècle, tout cet art de vivre ensemble, explosa entre août et novembre 1940 Le fragile consensus mosellan n’a pas résisté aux expulsions.