Je me rappelle vaguement des gens sur la place de Charly. J’avais quatre ans. Ils étaient bien malheureux en quittant leur maison. Moi, on m’avait collé un gros sac sur le dos, et je n’étais pas d’accord, comme d’habitude. Alors, pour me faire tenir tranquille, mon père m’avait dit que c’était du chocolat qu’il avait mis dedans.

D’Oradour, je me souviens mieux, forcément. A six ans, j’allais à la pêche tout seul, au bord de la Glane, ou des fois, avec un copain, Marcel Poutaraud, qui est mort aussi. C’était le fils du garagiste. On se baignait tout nus dans la rivière. Il y avait aussi une brave dame, Mme Mercier, qui vendait des maillots de bain. J’avais même décidé d’en acheter un avec mes petites économies, mais la pauvre femme, elle n’a pas eu le temps de le vendre...

Au tout début, les gens étaient assez froids avec nous. Si je me souviens bien, il y avait eu des réfugiés alsaciens en 39, des gens orgueilleux qui n’avaient pas plu à ceux d’Oradour. On nous avait d’abord logés dans la Grand-rue. Tous dans la même pièce, je revois le lit de mes parents... mon grand-père François sur une paillasse et les quatre enfants sur une autre, tête-bêche.

En 1943, j’étais toujours un gosse difficile. A la fête, une fois, j’avais volé des légumes dans un jardin pour les échanger contre des tickets d’entrée. Ma grande distraction, c’était de pisser dans les sabots des adultes.

J’ai un autre souvenir familial auquel je m’accroche: mon père me voit arriver avec un fagot sur l‘épaule et m’ordonne, assez brutalement, de le jeter à terre. J’ai vite compris pourquoi. Il y avait un aspic dans les branchages!

A Oradour, j’aimais bien la famille Thomas, qui avait des enfants de mon âge. Et aussi le coiffeur, M. Valentin. Il fabriquait des cannes et me faisait voir comment les tordre pour leur donner la forme. Et encore la famille Pinède, des réfugiés juifs de Bayonne. J’allais souvent chez eux car ils avaient de bons gâteaux à offrir.

J’ai raconté cent fois comment je m’en suis sorti. J’ai parlé des trois dernières personnes que j’ai vues, Françoise Bertrand, qui avait 15 ans, M. Thomas et Mme Octavie Dalstein. On était refoulés dans une grange. M. Thomas m’a pris par la main alors que ça mitraillait depuis une bonne heure. Et quand on nous a tiré dessus, je suis parti dans les herbes. Ma petite taille m’a aidé. Eux, ils sont morts.

Souvent j’ai repensé au dernier repas familial de ce fameux 10 juin 44. C’était à la maison, un peu après midi... Mon petit frère Claude avait presque fait un caprice pour que je l’emmène avec moi... Bien sûr, je n’étais pas d’accord. Il avait pris une gifle. Les SS sont arrivés une heure après.

Je n’ai pas oublié le Dr Gandois, chez les Pincemaille, quand j’y suis arrivé couvert de ronces. C’est lui qui m’a soigné. J’étais plein de sang, et après je suis tombé dans les vaps. A sept ans et demi, c’était beaucoup pour un gosse. Ils m’ont lavé les plaies avec de l’eau-de-vie. Ils me voyaient comme un symbole, puisqu’on avait tué toute ma famille.

C’est à Laplaud, le dimanche 11 juin, que j’ai vu arriver Mme Rouffanche, la dame qui avait sauté par une ouverture de l’église. Elle était sur une brouette poussée par deux hommes. Maculée de sang mais consciente. Je me souviens de ses paroles: "Ils ont massacré les femmes et les enfants. Les hommes, je ne sais pas." C’est juste à ce moment là que j’ai compris que je ne verrais plus ma mère, mes trois soeurs et mon frère.

On nous a rapatriés le 17 août 1945. Durant tout ce temps, Emilien Veler, un Mosellan de Bousse expulsé à Niévilles, m’avait gardé chez lui. C’est là que j’ai assisté à l’exécution de Grosloup, le chef de la Milice, en juillet 44. Les SS étaient repartis mais pas les collabos. Il y avait cinq ou six gars du maquis à l’affût et ils ont arrêté le train. Moi, j’étais dans le compartiment juste à côté, avec Emilien Veler. Les maquisards ont mitraillé mais Grosloup s’était caché sous la banquette. Je l’ai vu, comme coupé en deux, sous les rafales. M. Veler et moi, on a filé dans la voiture des maquisards.

Ensuite, j’ai été chez mon oncle, Emile Maillard qui m’a adopté en 1950. Déporté en 42, il n’avait appris qu’à son retour en 45 ce qui nous était arrivé.C’était l’époque où l’on me montrait partout. J’étais la bête curieuse, le Petit Poucet martyr, le poil-de-carotte orphelin. Trois fois, j’ai déjeuné avec Mgr Rastouil, l’évêque de Limoges. Et puis je suis devenu adolescent.

Je n’ai jamais mis les pieds en Allemagne. De 1957 à 1971, à la Sollac, j’ai côtoyé des chefs qui s’étaient déjà fait oublier, alors que moi, je savais qu’ils avaient été collabos à l’époque. Je ne pouvais pas supporter de les entendre donner des ordres. Plus d’une fois, j’ai crevé les pneus de leurs voitures. Ils devaient savoir d’où ça venait, mais ils n’ont rien dit.

Il y a une dizaine d’années, un journaliste allemand m’a téléphoné, de Baden-Baden, je crois. Il m’a proposé de tourner un film sur la triste histoire du petit Lorrain qui avait pu s’échapper le 10 juin 44. Pourquoi pas ? Mais il y avait une condition: Il fallait que je dise que pendant la mitraillade, j’avais eu la chance de m’en sortir parce que des SS allemands bons bougres m’avaient laissé filer... J’ai refusé, bien sûr.

La dernière fois que je suis allé à Oradour pour une cérémonie, je me suis arrangé pour arriver avant les journalistes. Ceux-là, dès que je les vois, je me sauve. Si je vous disais que depuis 45, ils sont des dizaines qui m’ont cité dans leurs livres... Ils ont repris mon histoire, et bien sûr, elle se modifiait chaque fois d’un bouquin à l’autre. Vous êtes le premier depuis cinquante ans qui soit venu me voir, d’homme à homme, pour me demander mon avis!

Au procès de février 1953 à Bordeaux, Graff a reconnu qu’il avait tiré sur un enfant. L’enfant, c’était moi ! Les avocats faisaient la fine bouche. "A l’époque", disaient-ils, "c’était un gosse"... J’en avais boxé un qui parlait du "petit Godfrin" comme si je racontais n’importe quoi... Une autre fois, j’avais lancé un micro sur l’un des accusés SS. A Oradour, lors de la reconstitution, des rescapés voulaient flinguer Graff. Mais la police les a bouclés dans une grange. On n’a pas pu.

Ce qui m’a toujours soulagé, c’est qu’il n’y avait pas de Mosellans à Oradour, sauf, bien sûr les malheureux de Charly et de Montoy- Flanville. Moi, je n’ai jamais pardonné ce qui s’est passé là-bas. Je n’ai trouvé aucune excuse aux incorporés alsaciens.

Mais aujourd’hui, plus d’un demi-siècle plus tard, ce qui me scandalise le plus, c’est de savoir qu’il se vend, sous le manteau, un bouquin révisionniste qui ose parler d’Oradour comme d’un “demi-siècle de mise en scène".

Je vais vous raconter une histoire très peu connue. En 1949, pour l’inauguration du monument à Charly, les autorités ont refusé un transfert de cendres venant d’Oradour. Alors, avec mon futur tuteur, Emile Maillard, nous sommes allés voir Arsène Pister, un menuisier de Charly, qui avait perdu sa femme et sa fille dans le massacre. Et les cendres, on a décidé de les transférer quand même.

Nous sommes partis à Oradour. Il y avait encore, dans l’église, un tas de cendres et d’os calciné avec un écriteau, à droite du choeur. Un tas qui faisait une vingtaine de centimètres... Pierre Cordeau, le guide de l’époque, était d’accord. Il m’a enfermé, seul, dans l’église, et avec mes mains nues, j’ai rempli une cassette en bois qu’avait confectionnée Arsène Pister, et qui avait la forme d’un petit cercueil. Et je suis revenu avec notre "trésor" jusqu’en Moselle. Je l’avais mis dans une petite valise. Un ouvrier de M. Pister l’a placé dans une cavité du monument, sous les pieds du Christ. Le secret a été bien gardé."

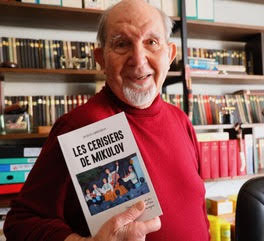

JG.

(La parole retrouvée. 1998)