Le sort particulier de dix-huit communes du Bitcherland n’a ému personne en France, pendant cinquante ans... Leur mésaventure, le mot est faible, a pourtant plongé ces pauvres gens dans un dilemne inextricable, que les figures du théatre antique n’auraient pas facilement dominé. On dit souvent qu'un choix est cornélien, c'est une façon de parler. Mais pas pour nos Bitchois

Car enfin, voilà 9140 Mosellans déjà bousculés en septembre 1939 parce que leurs maisons n’ont pas eu la chance de se trouver du bon côté de la ligne Maginot. Passons. Ils ne sont pas les seuls puisque 80.000 personnes sont déplacées en tout. On évacue les familles en France pour les protéger. Rien à dire, c’est pour leur bien. Mais dans la Vienne, où la plupart des Bitchois sont répartis dans les villages, ils ont des difficultés à se faire une image, car la plupart d’entre eux parlent encore un dialecte plus germanique encore que le Platt, et qui est alémanique. Il faut quelques mois aux gens du pays pour s’y faire. On les aide, on sympathise enfin, jusqu'en mai 40, quand les Allemands attaquent. Deux semaines plus tard, sur la route de Poitiers, les fiers Aryens découvrent, avec une surprise condescendante, ces drôles de Français qui comprennent l’allemand. Parfois, ils leur sourient du haut de leur auto-mitrailleuse...

On les convoque bientôt dans des conditions confuses. La débacle qui a suivi la percée allemande les a noyés de nouveau dans une masse des réfugiés venus de partout. Ils perdent les contacts chaleureux qu'ils avaient établis avec les associations locales d'entr'aide. En tant que Mosellans, ils n'existent plus. Et déjà, les nouveaux émissaires de Vichy leur tournent autour. On leur fait savoir que pour eux, les Lorrains de langue germanophone, le temps est venu de rentrer à la maison. La proposition est empoisonnée, mais elle a tout l’air d’un ordre. La plupart des Bitchois se résignent et pour être francs, les Mosellans ne sont fâchés de rentrer chez eux.

Par tradition, ils ne sont pas du genre qui discute, et beaucoup d’entre eux ont le sentiment que leur départ arrange tout le monde. "Restez donc ici" insistent pourtant des gens du pays. "Laissez-nous au moins vos jeunes!" Mais nous sommes au début de l’été 1940 et les parents pensent à la ferme. Ils se disent que de toute façon, la guerre est finie.

Et puis, certains d’entre eux ont peur. Peu sensibles aux palinodies pétainistes sur "les mensonges qui nous ont fait tant de mal", et même assez choqués de constater que le vieux maréchal les ignore dans ses larmoiements, ils savent que les Allemands, les ayant facilement repérés, ne supporteront pas longtemps de les voir refuser un billet de retour.

Alors, résignés, ils remontent en famille. Quelques jeunes, mieux conseillé, ne partiront pas. On les retrouvera dans les maquis. Nos Bitchois sont déjà rentrés quand le gouvernement de Vichy proteste enfin, assez mollement, au mois de novembre. Mais c’est seulement à propos des expulsions de francophones qui se multiplient en Alsace-Moselle...

Laval confie benoitement à l’ambassadeur Abetz que le Maréchal a beaucoup de peine... Pétain a peur que les Allemands fassent courir le bruit que la mesure a son accord. Mais il ne fait guère d'allusion au cas des évacués germanophones qui viennent de remonter dans l’autre sens. Et pour cause. Dans les commissions allemandes qui les avaient finalement engagés à quitter les Charentes, il y avait aussi des fonctionnaires de Vichy.

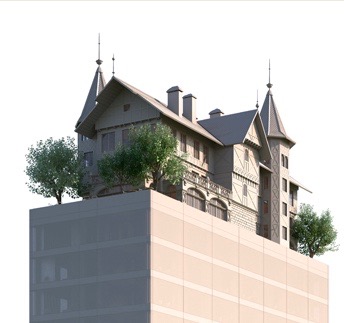

Des milliers de frontaliers retrouvent ainsi, au début de l'automne, leurs villages détruits et c’est alors que l’affaire se complique. Nos Bitchois n’ont même pas eu le temps de réparer leurs toitures que l’occupant les chasse à nouveau. Sous le prétexte d’agrandir le champ de manoeuvres, on les transplante à moins d’une centaine de kilomètres au sud, dans l’autre Moselle, la francophone... Troisième déménagement depuis quatorze mois.

Les voici installés de force, comme des coucous, et à leur grande gêne, dans le nid et les meubles des paysans du Saulnois ou du Val de Metz que les Allemands sont en train d’expulser! Parfois, les deux familles se croisent dans le couloir et l’on peut imaginer le regard furieux de celle qui sort vers le regard gêné de celle qui entre, sous le regard amusé du vainqueur.

Ils resteront ainsi quatre ans, avec un compte à rebours dans la tête. Ils savent confusément qu’il leur faudra, un jour, rendre des comptes aux anciens propriétaires. Ils se doutent qu'à mille kilomètres d'ici, dans quelque ferme de l'Ariège, il doit y avoir un Mosellan expulsé qui enrage en pensant qu'un autre Mosellan "collabo" dort dans son lit depuis quatre ans et boit la mirabelle qu'il avait cachée au grenier.

Ils y pensent, la nuit, avant de s’endormir dans le lit d’un couple inconnu. Cette humiliation incroyable, la majorité des Mosellans l’ignore encore aujourd’hui. Les transplantations de PRO, entre 1942 et 1943, furent moins diaboliques mais encore plus soudaines. Bürckel s’était pris à son propre jeu politique, où alternaient le chaud et le froid. Désirant accorder aux Mosellans la nationalité allemande, il avait, au début, naïvement laissé la porte ouverte à ceux qui n’en voulaient pas. Lorsqu’il constata que des milliers d’entre eux, aussi naïfs que lui mais dans l’autre sens, le prenaient au mot pour gagner la France, il arrêta la comédie. Il avait cru qu’ils seraient peu nombreux alors qu’eux pensaient, au contraire, pouvoir mystifier un menteur. Les historiens n’ont jamais pu démêler le noeud de ce revirement très compliqué, dont l’essentiel dût se jouer à Berlin.

Pour se défausser, Bürckel reprit une suggestion de Himmler: on déporterait les Mosellans les plus repérés. On les enverrait, sous le statut boiteux de travailleurs forcés, dans des usines de Silésie ou des Sudètes. Ils furent ainsi près de 10 000, au début de 1943. Il faut ajouter à leur cohorte près de 3000 jeunes filles déjà embarquées dans le RAD, une sorte de camp de travail pré-militaire qui servait d'antichambre à l'incorporation des jeunes. Au lieu de rentrer à la maison, beaucoup d’entre elles furent envoyées dans des usines allemandes ou dans les formations armées, sous le fracas des bombardements. Des lycéens de 16 ans furent aussi embarqués, puis mobilisés en 1944.

En 1945, ces déportés indiscutables, bien qu’ils n’aient jamais prétendu comparer leur triste sort avec l’horreur d’Auchwitz ou de Buchenwald, furent pris souvent pour des simulateurs par les messieurs-dames en brassard qui distribuaient les sandwiches à la frontière! Dans chaque train qui arrivait en France, on trouvait un tel éventail de destins que le comité de réception était obsédé à l’idée de donner, par erreur, un verre de lait de trop à quelque "collaborateur".

Comment s’y retrouver, au milieu de ces fantômes hagards, de ces prisonniers mélancoliques, de ces réquisitionnés humiliés, de ces transplantés mal à l’aise, de ces "malgré-nous" prionniers des Alliés? Comment trier les bons des salauds? Tous ces rapatriés aux identités incertaines retrouvaient, à la sortie des gares, des "résistants" de la dernière heure ravis de jouer au justicier. Et s'ils parvenaient à rentrer chez eux sans ramasser quelques pierres, ils tombaient sur des familles tétanisées par leur long silence et que quatre années de nazification avaient inhibés. C’était vraiment la grande pagaille des sentiments.

Chacun se mit à compter ses morts, comme après un tremblement de terre. Mais on parla très peu. C’est pourquoi il subsiste encore aujourd’hui tant de rancoeurs intermédiaires, toute une gamme de destins qu’on appelle en haut-lieu des "problèmes catégoriels" et qui sont restés longtemps de jolis cactus dans les tiroirs du Ministère des Anciens Combattants.