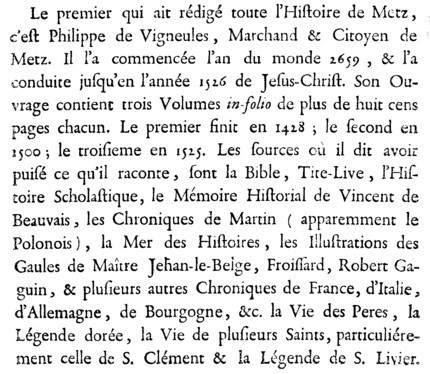

Le 20 octobre 2007, lors d’une Journée départementale de la Mémoire, votre humble serviteur, certes journaliste mais Français de l’intérieur, avait, sans prétention historique, raconté à plusieurs centaines de Mosellans ce qu’il pensait avoir appris de leurs silences, de leurs humiliations et pour tout dire, de leur mentalité. Voici le texte.

Le 20 octobre 2007, lors d’une Journée départementale de la Mémoire, votre humble serviteur, certes journaliste mais Français de l’intérieur, avait, sans prétention historique, raconté à plusieurs centaines de Mosellans ce qu’il pensait avoir appris de leurs silences, de leurs humiliations et pour tout dire, de leur mentalité. Voici le texte.

On oubliera bientôt ce qu’a été l’humiliation mosellane, car sa révélation n’a jamais su gagner les hauteurs médiatiques où s’écrit l’Histoire avec un grand H.

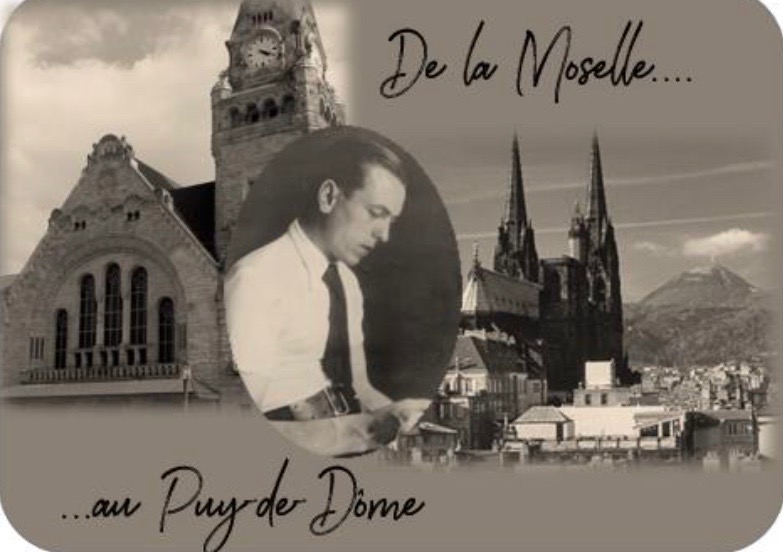

Depuis la Libération, des milliers de souvenirs personnels, qui auraient pu s’envoler vers les plus lointaines bibliothèques, sont restés accrochés aux clochers des villes et des villages, comme de petits ballons dérisoires. Chaque disparition d’un témoin représente ainsi, depuis soixante-douze ans, l’éclatement discret de l’un de ces ballons. Des grappes de mémoires contrariées se sont évanouies, l’une après l’autre, pour retourner au grand silence de la terre, et l’on ne saura bientôt plus rien de ce qui s’est passé il y a un siècle.

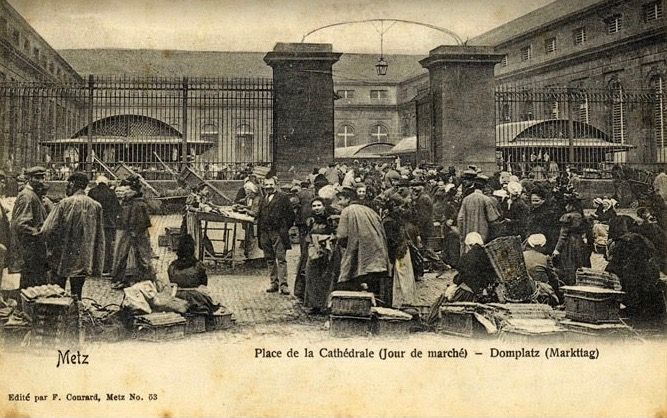

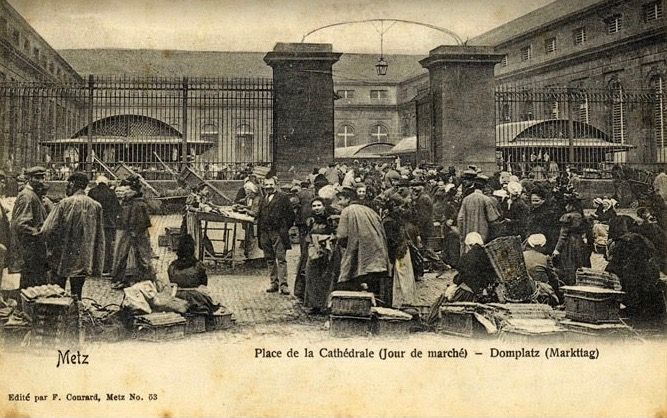

La Moselle est devenue un territoire de non-dit. Depuis 1919, tout Français venu d’ailleurs et qui cherche à savoir comment le département fonctionne au quotidien, ne remarque au début que des manies bizarres : les gens arrivent à l’heure aux rendez-vous… Ils ont une couverture sociale plus favorable, ils ne travaillent pas le Vendredi saint… Et ils appellent “Français de l’intérieur“ les Français qui viennent de l’extérieur.

Victime de ses idées préconçues, le nouveau venu ne peut, aujourd’hui encore, s’empêcher d’interpréter cet ensemble de singularités comme le signe d’une vieille posture à l’allemande. Il se dit que, si près de la frontière, il ne faut pas s’en étonner…

Pourtant, dès qu’il commence à aimer ce morceau de Lorraine, c’est-à-dire à s’habituer aux gens qui l’entourent, à ses collègues de travail, à ses voisins de palier, aux commerçants du quartier, dès qu’il se fait, en somme, de nouveaux amis en découvrant le département, il apprend que cette soi-disant imprégnation allemande est très complexe, pour ne pas dire changeante.

Le Français de l’intérieur devine que les gens d’ici sont victimes, par grands-parents interposés, d’une période assez diabolique dont ils n’ont pas fait leur deuil. Trois générations plus tard, même si les plus jeunes en sont moins conscients, la guerre pèse encore et se rumine en silence. Alors que rien n’aurait dû les empêcher de raconter ce qu’ils ont vécu, les derniers témoins demeurent englués dans une posture défensive avec le sentiment d’avoir été floués. Ils se sentent entravés dans leur liberté de parole, à la façon des prisonniers qu’un juge a laissés partir avec un bracelet à la cheville.

Il faut certes recadrer l’humiliation mosellane dans le panorama des malheurs de la guerre. Nous ne parlons ici que des blessures intimes. Sans oublier pour autant qu’entre 1939 et 1945, l’Europe a pleuré des millions de morts, subi des pertes énormes et connu des centaines de régions traumatisées. Mais c’est ainsi, tout drame à grande échelle garde en son sein des douleurs privées. Il ne s’agit plus de chiffres globaux mais de minuscules rancœurs, tapies au fond des êtres. Dans tous les cantons de Moselle, dans chaque village, dans chaque famille, cette inhibition a détruit des équilibres complexes qui maintenaient jusqu’alors un consensus dans les mentalités.

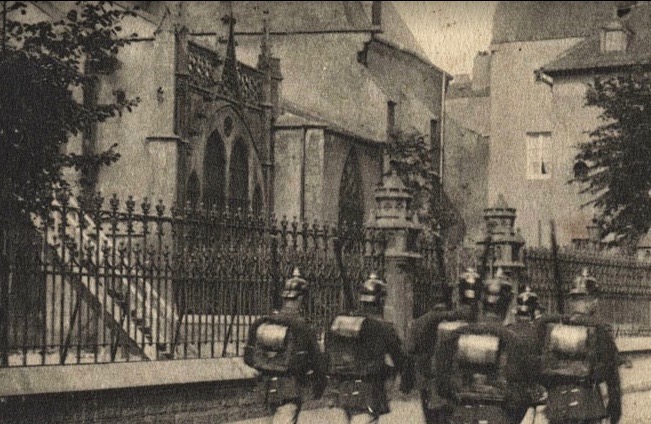

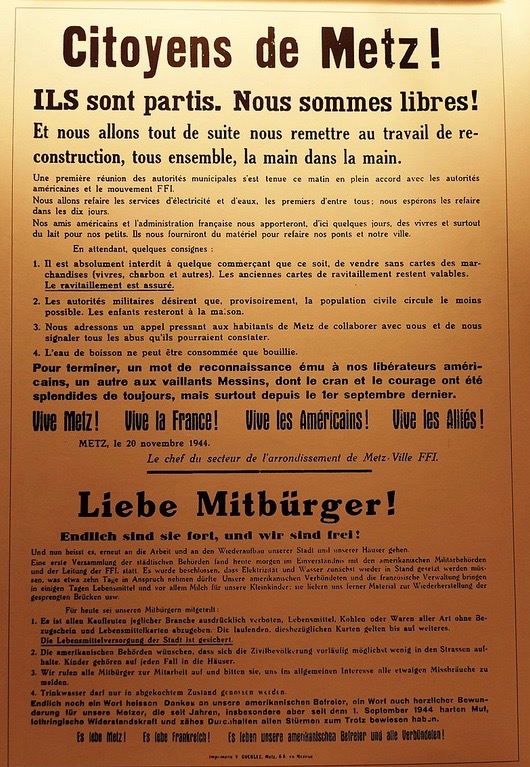

L’intuition de ce moment de bascule fut la manif de la place Saint Jacques le 15 août 1940.Et il bascula, en effet.

L’annexion nazie avait laissé, en Moselle comme en Alsace, un kaléidoscope d’images violentes ou pathétiques, dont les messages contradictoires finirent par entraîner un désordre des amours-propres, totalement refoulé depuis. Des blocages se sont nichés dans la culture bousculée des Lorrains du nord, empêchant leurs interprétations divergentes de se rejoindre plus tard dans une mémoire commune. Quand un Mosellan questionne un autre Mosellan pour savoir où il se trouvait entre 1939 et 1945, le premier baisse la voix et le second fait semblant de ne pas avoir entendu.

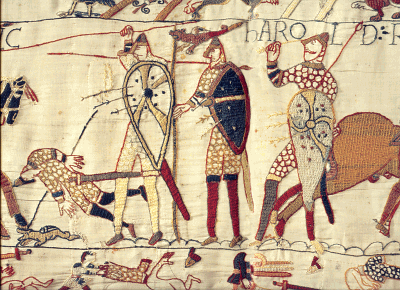

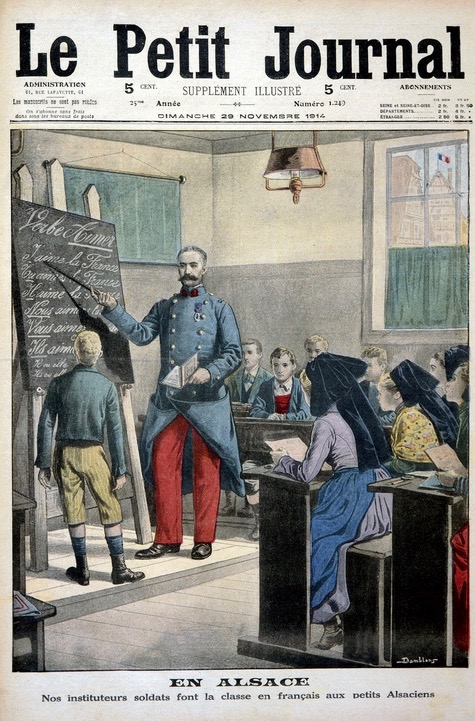

Le Français venu de l’intérieur, s’il cherche à comprendre ce silence, devra d’abord prouver que son bagage culturel n’est pas encrassé par des clichés cocoricoteurs sur les « casques à pointe », clichés que véhiculent encore, dans l’hexagone, des bataillons d’ignorants. Il lui faudra montrer qu’il n’a jamais eu d’idées bien arrêtées sur la question des frontières, vu qu’on ne lui en a jamais parlé à l’école.

Des spécialistes ont certes pris la plume pour écrire des centaines d’ouvrages sur les combats, les stratégies, les victoires ou les défaites. Bazaine a payé pour tout le monde. Il existe une documentation énorme sur le terrain politique ou militaire, mais peu d’informations sur les civils. Alors qu’en Lorraine du nord, on a toujours été bien placé au triste palmarès des guerres. À Gravelotte tout comme à Bitche, à Queuleu comme à Morhange, pour peu que le touriste ait du cœur, il sent la compassion lui électriser les jambes, comme si, depuis le sol, l’esprit des lieux remontait jusqu’à lui.

La grande mémoire des bibliothèques en cache une autre, une petite mémoire intime dont les historiens ne savent pas trop comment parler. Ils s’en méfient car elle se niche au plus profond des cœurs et peut hélas varier avec le temps. Il est normal qu’un témoignage sans preuve soit, par définition, suspect à leurs yeux. La trace que les Mosellans conservent de leur passé verrouillé restant, comme on l’a vu, celle de milliers de petits destins ordinaires, on peut parler dans leur cas d’une souffrance au deuxième degré, la souffrance de ne pouvoir raconter sa souffrance. Les vieilles générations mosellanes sont restées tourmentées, depuis 1945, par le problème de leur image aux yeux du reste de la France. Un blocage que l’on pourrait, un peu rudement, résumer par la peur de devoir, chaque fois, prouver d’abord qu’on n’est pas un « Boche de l’Est ».

Cette peur est hélas encore justifiée par la persistance d’un regard formaté sur « l’Alsace-Lorraine », une expression fourre-tout qui a fait passer à la trappe jusqu’au nom du département. La moitié de la France l’ignore encore. Cet effacement du terme « Moselle », né dans les cercles nationalistes parisiens après la défaite de 1870, a continué en 1919 dans les casernes des deux régions redevenues françaises où plusieurs générations de troufions désœuvrés attendaient la quille en s’étonnant de l’accent de leur petite copine… « Vous savez », disaient-ils en rigolant quand ils rentraient chez eux, « ils sont tous un peu Boches, là-haut… » Un folklore de tourlourou s’est ainsi niché, dans le stock de plaisanteries dont on se servait habituellement au sein des familles, de Paris à Marseille, de Brest à Nice ou de Bordeaux à Lyon… et même à Nancy… pour agrémenter la conversation. Sa nuisance n’a cessé depuis de remonter régulièrement jusqu’aux frontières, par vaguelettes soi-disant innocentes, comme un ressac de cruauté gratuite. Les Boches de l’Est… On pouvait supposer que des clichés aussi imbéciles auraient entraîné des réactions violentes. Mais les Mosellans, nous le savons, n’ont pas le tempérament alsacien. Ils préfèrent se taire, ils encaissent. Alors, depuis cent cinquante ans pourrait-on dire, ils vivent avec cette image inexistante d’eux-mêmes, alors que leurs pointilleux voisins réagissent au quart de tour. Au grand théâtre de l’image, les Alsaciens occupent la première rangée des fauteuils et la Moselle un strapontin.

Le département s’en veut, sans méchanceté, d’avoir des voisins qui, la nature ayant horreur du vide, ont pris l’habitude de raconter son passé à sa place. Mais il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Ce n’est pas sa dimension réduite qui est en cause, ce n’est pas non plus la confiscation de son nom, mais seulement cette incroyable difficulté à détailler ses malheurs. Alors que les Alsaciens ont raconté les leurs depuis longtemps. Un exemple de cette récupération continuelle est le musée de Schirmeck où le particularisme mosellan se retrouve totalement délayé.

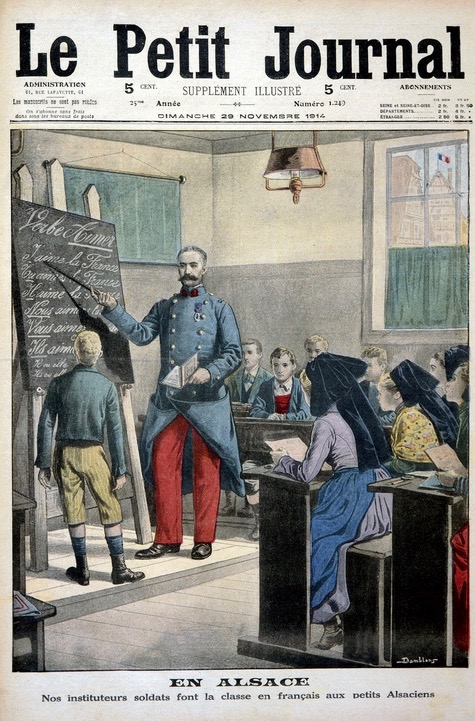

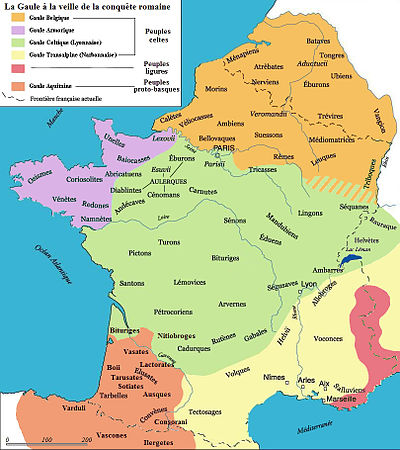

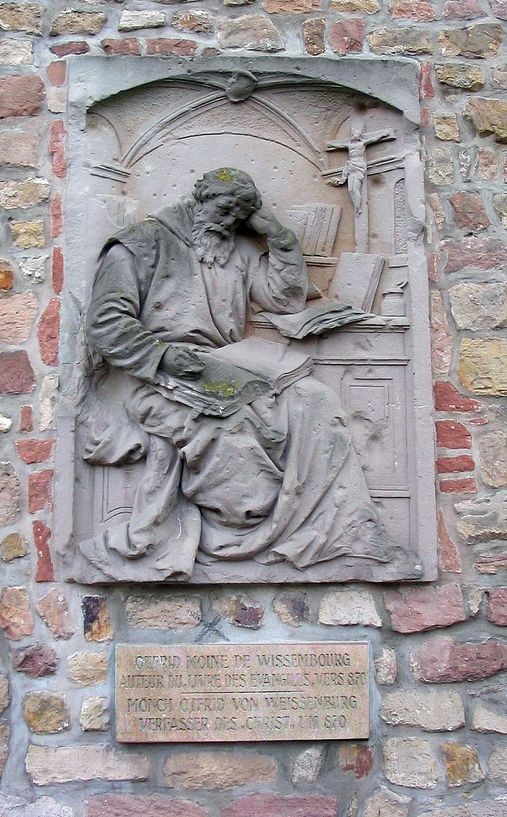

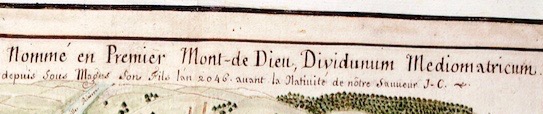

Et s’il existait une raison plus fondamentale à cette impuissance ? Une complexité si profonde qu’elle ne sauterait pas aux yeux ? Il y en a une, en effet, dont les Français de l’intérieur n’ont pas conscience. Il s’agit de la séparation linguistique. Beaucoup de Français croient encore qu’on parle allemand très naturellement dans toute l’Alsace-Lorraine, comme ils disent… C’est déjà grossièrement faux. Et comme par hasard, c’est en Moselle que la situation est la plus singulière. Une diagonale des langages sépare le département du nord-ouest au sud-est. On pourrait dire moitié-moitié. Elle daterait, dit-on, de l’arrivée de Clovis, au Ve siècle, et c’est au nord que son langage a subsisté. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’un dialecte allemand, mais d’une langue germanique, ce qui n’est pas la même chose.

Mettez-vous à la place d’un jeune écolier de Bordeaux ou de Brest… il lui est déjà difficile de comprendre que les Francs de Clovis étaient des Alamans ! C’est comme si on lui disait que les Italiens sont des Espagnols. Alors, lui parler d’une coupure linguistique… Une bizarrerie de l’histoire en somme… C’est pourquoi, même en Moselle, on ne s’en vante jamais. Comme s’il était banal qu’à quelques kilomètres de Montigny, on puisse encore passer du parler roman au germanique en allant d’un village à l’autre, tout en se disant que les deux mentalités mitoyennes n’ont pas changé depuis 1 500 ans. Pour ne pas dire le double, les spécialistes en discutent. Et cette réalité magnifique survit souvent aux deux bouts d’un chemin dont les fleurs, au printemps, seront toujours les mêmes.

Cette richesse culturelle unique, la Moselle n’a pas su en profiter. Une victoire française en 1870 aurait peut-être mis fin à ce département bizarre, on ne le saura jamais.

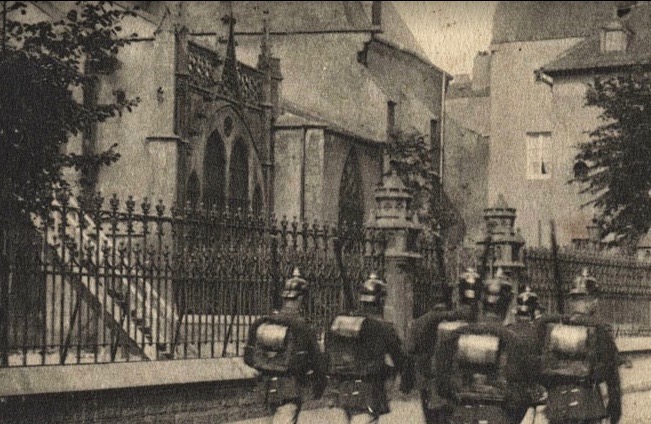

Car très curieusement, la défaite de Napoléon III et les savants redécoupages du traité de Francfort, loin de faire éclater la maison Moselle devenue allemande, l’ont seulement mise en hibernation pendant 48 ans.

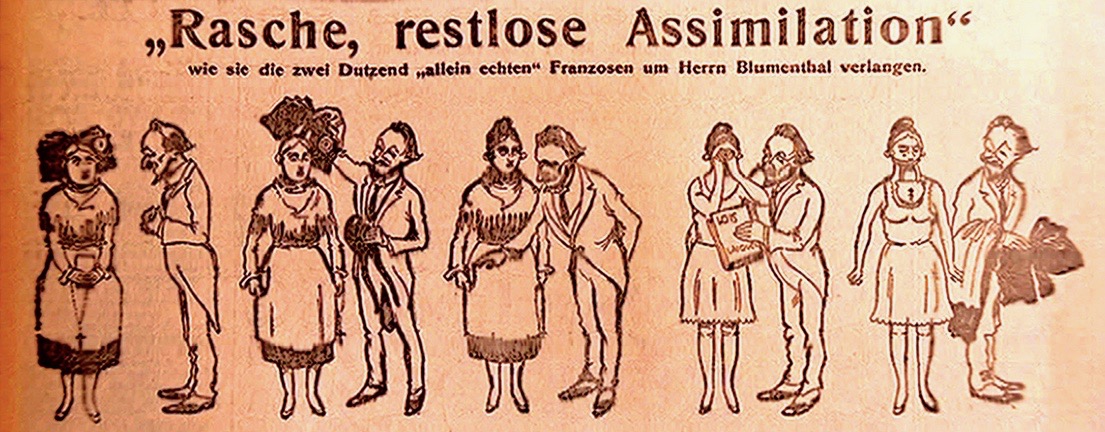

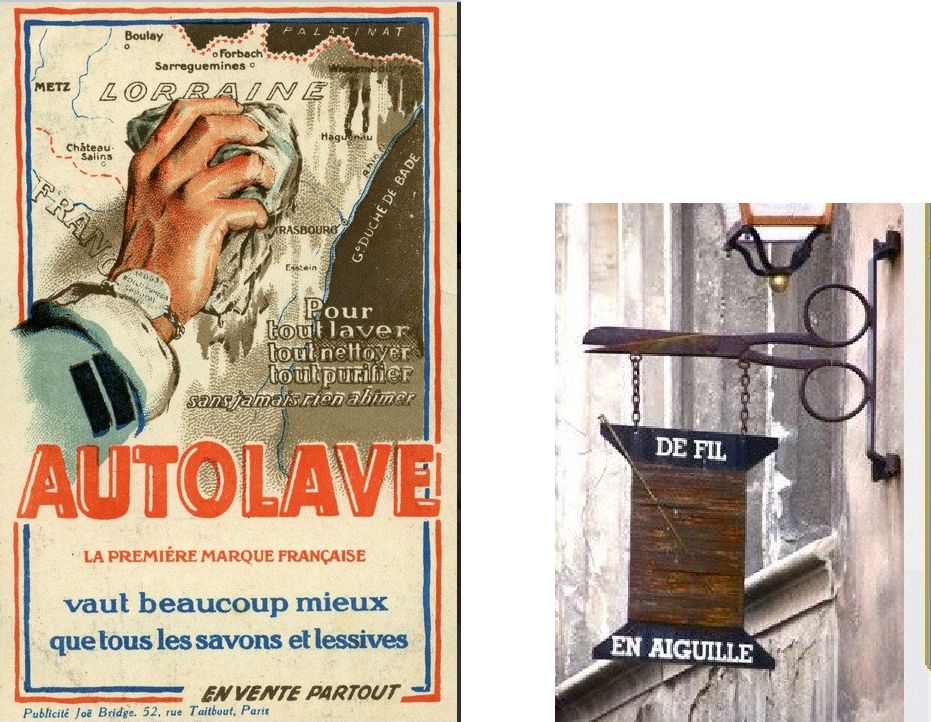

Une sorte de tension intérieure a maintenu l’unité du département et conservé malgré tout l’imprégnation française, même si l’éloignement culturel a signifié un rendez-vous raté avec les brillances de la Belle Epoque. C’était le prix à payer de la réalité linguistique. L’histoire de France, tout comme celle des autres nations, est truffée de mythes et de manipulations. Il faut savoir que, dans la seconde moitié du XIXe siècle, toute la littérature scientifique publiée sur la Moselle par les linguistes émanait des chercheurs prussiens en pleine fièvre nationaliste.

Avec, pour idée centrale, un concept dangereusement romantique de reconquête du territoire perdu.

Il leur fallait absolument prouver que la frontière des langues datait de la première occupation germanique, d’où le rôle prêté à Clovis, qui était, ne l’oublions pas, l’un des leurs. Ainsi fut justifiée l’invasion de 1870.

En 1945, à la différence de l’Alsace, dont les deux départements, de culture alémanique, n’avaient pas à se cacher derrière leur langage pour jauger leur patriotisme, la Moselle ne pouvait que se sentir mal à l’aise, entre ses Mosellans francophones au sud-ouest et ses Mosellans germanophones au nord-est. Certes, le troupeau hexagonal des ignorants continua de mettre tous les « Boches de l’Est » dans le même sac.

Mais ce vieux cliché imbécile allait devenir très malsain, sous l’effet pervers de la nazification. En 1945, il fut certes plus facile à un Mosellan francophone de Metz ou de Château-Salins de se refaire un profil de Français retrouvant ses racines qu’à un Mosellan germanophone de Metzervisse ou de Grosbliederstroff. Ce qui n’empêcha pas ledit Messin francophone de se faire traiter de Boche à Nancy.

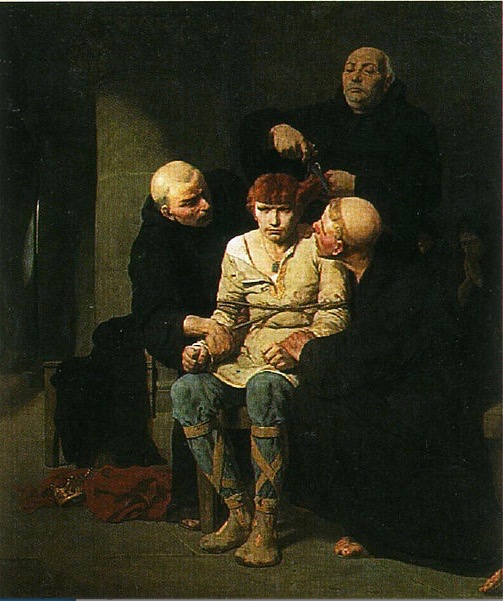

Ce triste folklore humilia particulièrement la population germanophone. Toute compréhension de l’humiliation mosellane après 1945 doit passer, à notre avis, par cette grille de lecture. Ces Mosellans de langue dite francique, que ce dernier soit luxembourgeois, mosellan ou rhénan, sans oublier, tout à l’Est, ceux du « Bitcherland » (région de Bitche) dont le parler montre des influences alémaniques, sont les seuls qui n’aborderont jamais un débat profond sur les ambiguïtés de l’annexion, car ils savent qu’ils seront toujours perdants à la loterie de l’image. Catalogués sans la moindre porte de sortie, ils sont ficelés au plus cruel de l’humiliation mosellane. Ils restent des complexés parmi les inhibés, tout au bout de la chaîne. S’il existait en mai 1940 à l’arrivée des Panzer plusieurs façons de choisir entre la peste et le choléra, ces frontaliers du nord-est, du fait de leur tradition germanique, étaient de toute façon déjà piégés. On les avait conviés fermement à rester, puisqu’ils étaient dorénavant considérés comme Allemands ! Mais en 1945, il leur faudrait prouver qu’ils ne l’avaient jamais été…

Imaginez la confusion des esprits, en juillet 1940, lorsque l’annexion de fait a commencé. Dans chacune des deux Moselle, qu’elle soit romane ou germanophone ou souvent les deux par alliance, des milliers de familles se sont retrouvées dans des situations absurdes où il eût fallu être à la fois devin mais réaliste, courageux mais prudent, patriote mais habile.

Au nord comme au sud, chaque maison était touchée, mais pas de la même façon. Pourtant, qu’avaient donc fait les Mosellans à l’arrivée des nazis ? Certains sont partis qui pouvaient rester. D’autres sont restés qui auraient dû partir. D’autres sont partis parce qu’on les chassait, mais d’autres n’en sont pas encore revenus de n’être point partis. Nul, au fond, qu’il soit francophone ou germanophone, n’avait de vraie liberté, malgré les apparences, et pourtant la décision les marquerait différemment pour l’avenir. Ils deviendraient cinq ans plus tard des Lorrains courageux ou des Lorrains soumis. Comme si l’on était obligé d’être un héros dans la vie !

Les retrouvailles furent difficiles quand, la guerre finie, chacun « regagna ses pénates ». Le souvenir du fameux choix de 1940, un drôle de choix en vérité, paralysa les effusions. Dans les années qui suivirent la Libération, et en mettant à part la traque normale des « collabos », il y eut beaucoup de disputes entre frères et beaux-frères, devant des parents pétrifiés. Au coin de la rue, les Mosellans les plus décidés croisèrent les plus attentistes mais nul ne retrouva la paix des esprits. On n’osa pas poser la seule question qui pouvait débloquer la confidence. On se rencontra froidement, comme une famille éclatée dans le bureau du notaire. Et l’on eut peur du regard de l’autre.

Comment empêcher un fermier du Saulnois, obligé de s’exiler avant l’arrivée des nazisen 1 40, d’en vouloir à son voisin resté au village et qui avait dû vendre son blé aux occupants ?

Comment un Messin retrouvant, quatre ans plus tard, sa maison pillée, pouvait-il ne pas penser que sa vieille armoire n’avait pas été perdue pour tout le monde ?

Comment empêcher un jeune étudiant de Sarreguemines, qui avait risqué sa vie pour gagner les Français libres à Londres, de bouder un copain d’école fait prisonnier en uniforme vert ?

Mais comment empêcher ce « Malgré-Nous » de s’enfermer, à son tour, dans un silence amer, plutôt que de devoir crier sans arrêt qu’il n’avait pas eu le choix ?

La grande majorité des jeunes enrôlés de force n’osaient pas se cacher ou s’enfuir en zone libre, de peur de voir leurs père et mère transplantés en Bohême ou en Silésie ?

Pourquoi douter de la sincérité des familles dialectophones (comme on dit encore pudiquement dans l’administration par réflexe politiquement correct), de ces familles, disais-je, que la France avait repliées en 1939 vers les Charentes jusqu’à l’armistice, et que Pétain n’avait pas retenu quand les Allemands les forcèrent à rentrer dans leur village nazifié à la fin de 1940, alors qu’elles pensaient naïvement que la guerre serait bientôt finie ?

Au même moment, pour certains Mosellans francophones, la terrible expulsion de 1940 était devenue peu à peu un brevet de patriotisme. Il fallait aussi les comprendre. Tout quitter dans les 24 heures, avec une valise et quelques billets, regarder, de la fenêtre d’un autobus allemand, sa maison qui s’efface au loin… Rongeant leur frein durant plus de quatre ans à l’autre bout de la France, dans des conditions souvent misérables, et sous l’effet d’une réaction bien humaine, beaucoup d’entre eux ne pouvaient plus repousser l’idée que les Mosellans demeurés au pays, qu’ils soient germanophones, ou même francophones, avaient eu de la chance dans leur malheur.

Ceux qui étaient restés se disaient tout le contraire ! Soumis à une nazification d’abord perfide et plus tard brutale, ils pensaient que, tout compte fait, dans leur village perdu au fond de l’Auvergne, des Alpes ou des Pyrénées, les expulsés avaient eu de la veine.

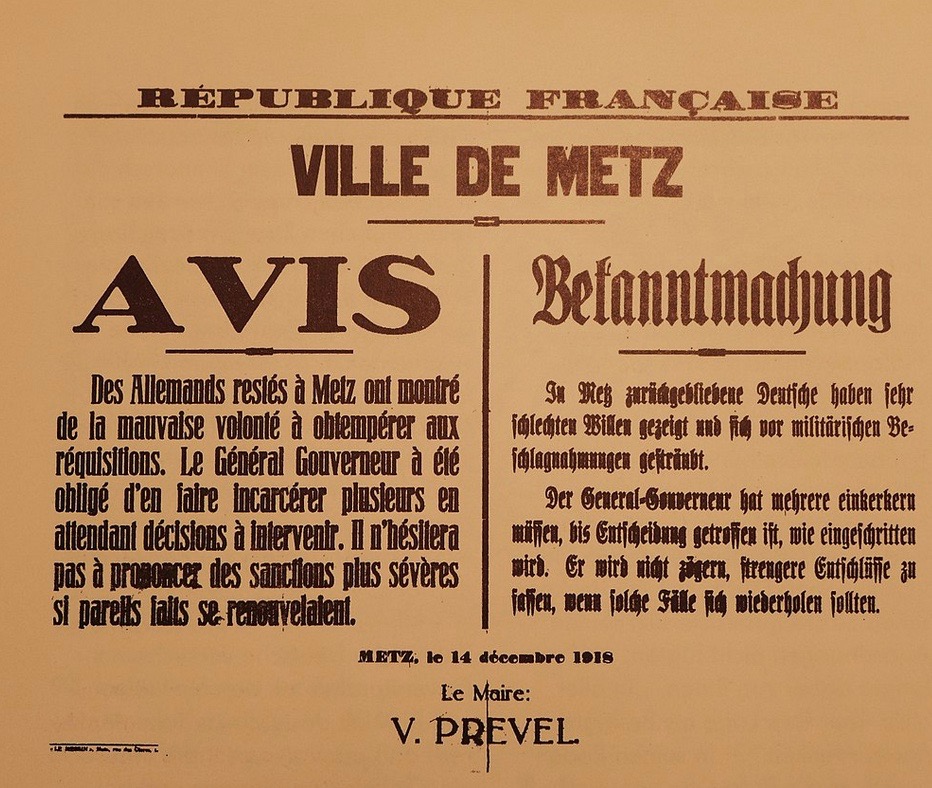

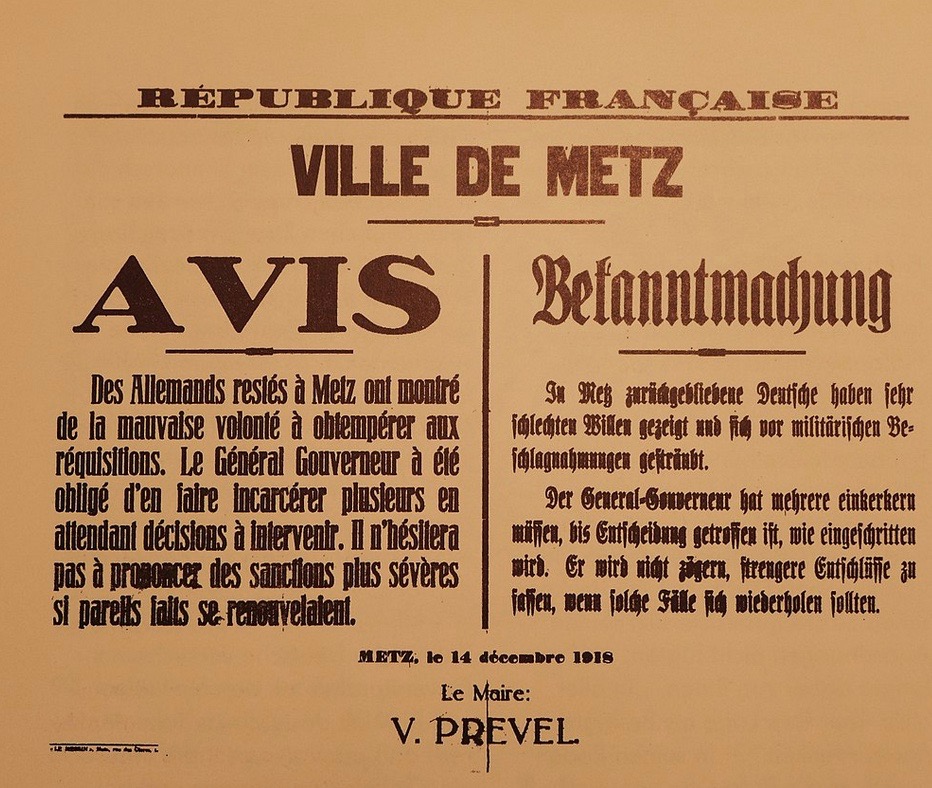

Les cruelles expulsions de l’automne 1940 avaient bel et bien réveillé les démons. L’espoir de la revanche, qui avait aidé les Mosellans francophones à ne pas sombrer si loin de chez eux, se radicalisa pour certains. Dès leur retour en 1945, ils fulminèrent, et c’est humain, contre tout ce qui était « boche », tout ce qui était allemand, et même, sans trop oser le dire, tout ce qui était frontalier. Le résultat fut catastrophique dans les années qui suivirent : replonger dans la douce ambiguïté mosellane dont nous avons déjà parlé, mal emboîtée certes, depuis la Convention, mais stabilisée tout compte fait, après la défaite de 1870.

Devenus Prussiens, les Mosellans s’étaient inventés une culture populaire de voisinage, et les mariages mixtes étaient fréquents. Cette cohabitation les avait rendus solidaires et même capables de faire le tri en 1919, après un petit demi-siècle de manipulation autoritaire, entre ce qui était insupportable, ce qui était vivable et même ce qui était socialement mieux organisé. En 1919, deux générations de Mosellans avaient donc arrondi les angles. La plus grande partie des élites francophones avait depuis longtemps quitté le pays, mais il restait du monde…

Qu’avaient-donc fait ces gens durant tant d’années ? Tout simplement appris à vivre ensemble, quitte à se le dire en allemand. Ne plus oser se parler en 1945 alors qu’on y était parvenu en 1919, c’était renoncer aux sages leçons de la première annexion. Le fragile consensus n’a pas résisté au retour des malheureux francophones expulsés dont certains rentraient chez eux la rage au ventre.

Les vieilles générations d’aujourd’hui ont vécu toute leur vie sous cette chape des apparences, où même les vérités les plus évidentes étaient devenues floues. Après cinq années de séparation, exilés ou nazifiés, les Mosellans ne savaient plus rien les uns des autres. Des retrouvailles inexistantes. Dans le meilleur des voisinages, chacun regrettait que l’autre ne soit pas venu frapper à la porte avec des fleurs. Aujourd’hui, beaucoup de témoins sont morts avant d’avoir parlé, quelle tristesse…

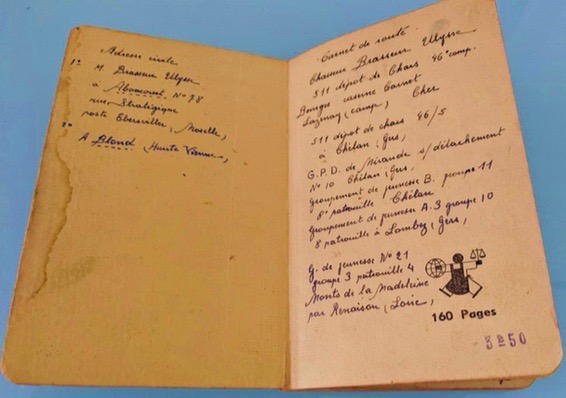

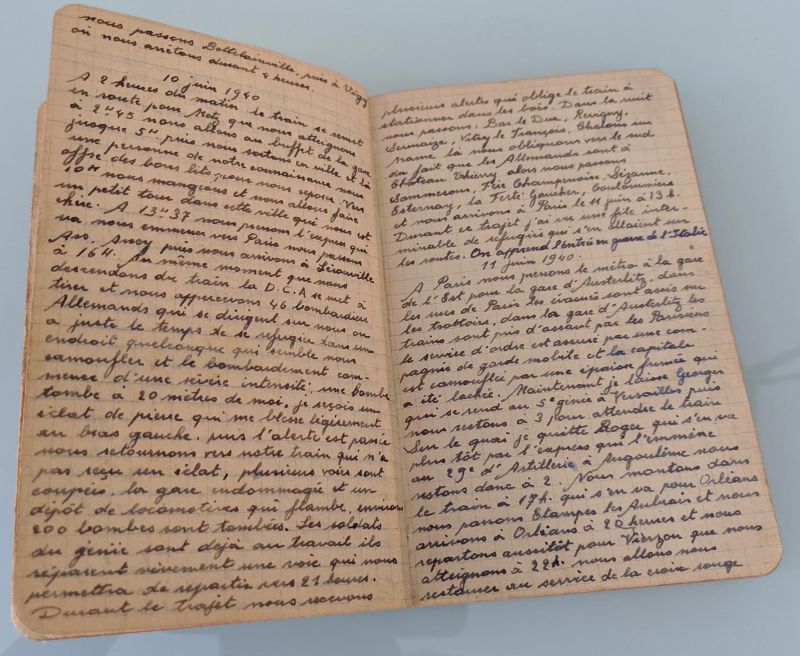

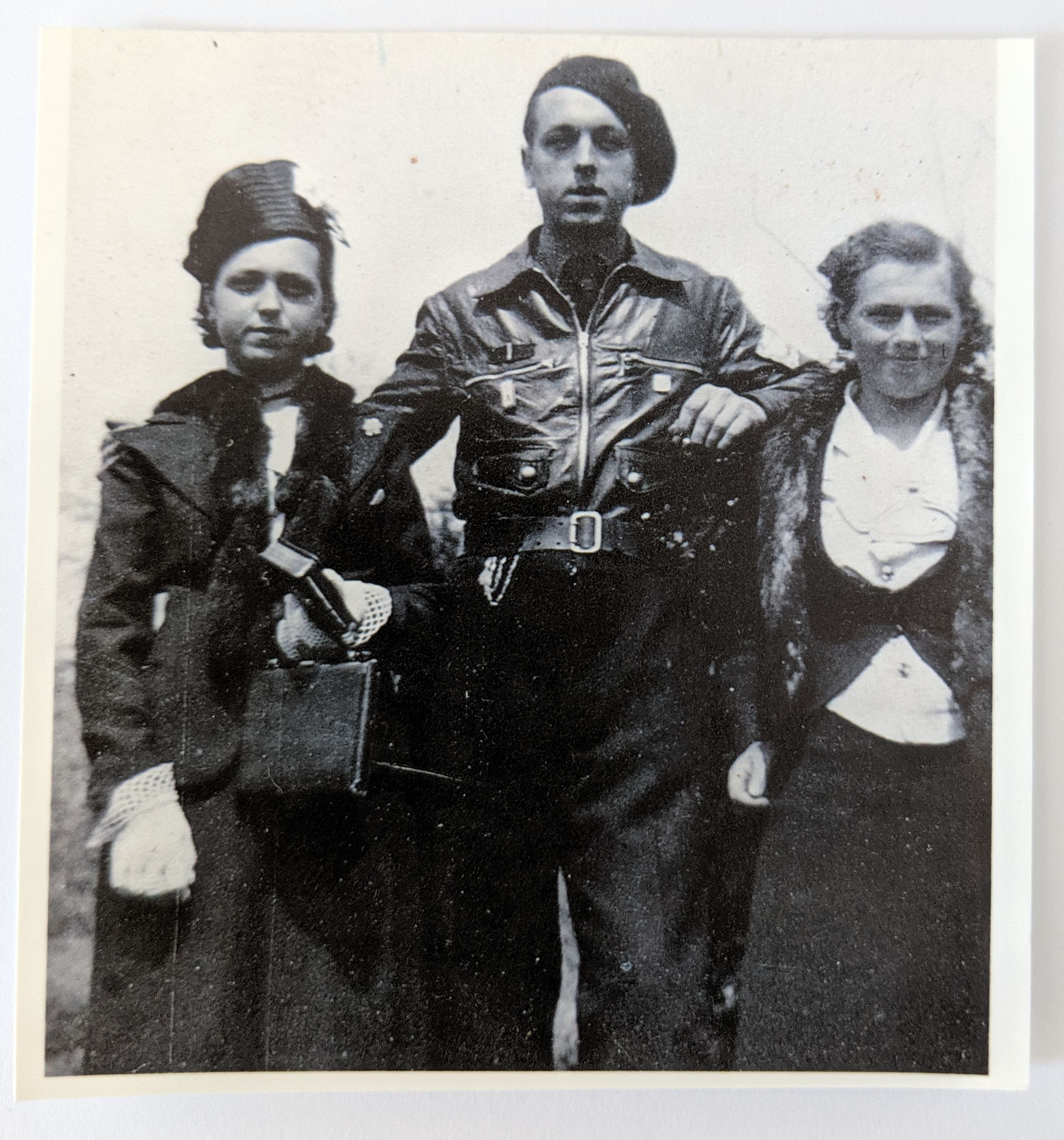

Par respect humain, plutôt que de disséquer ses misères, une majorité de la population mosellane s’est bâillonnée. Certains, avant de quitter ce monde, ont pourtant éprouvé un réflexe d’honneur, même sans oser aller jusqu’au bout. Encore aujourd’hui, on retrouve des feuillets jaunis, au fond du placard des grands-pères… Les filles se mettent à pleurer devant ces cahiers émouvants. Les fils, gênés, ne savent pas quoi en faire.

Le fait nouveau, c’est l’Europe en chantier, qui ouvre un nouvel horizon. On sait enfin que le nationalisme est une sous-culture malsaine dont il faudra toujours se méfier. Si on le laisse trop longtemps distiller son chauvinisme, il finit par gangrener le lien social. La littérature s’en empare et habille de sérieux des propos de bistrot ou des bravacheries de caserne. Des stocks de haine raffinée dorment encore dans les bibliothèques.

Prenez Maurice Barrès, une grande plume lorraine mais du sud… Dès la première annexion de 1871, il avait rapidement trouvé les mots pour redonner du courage aux francophones du pays messin et de la Meurthe. Mais il n’a pas dit un mot pour les germanophones annexés, comme si, pour eux, c’était normal.

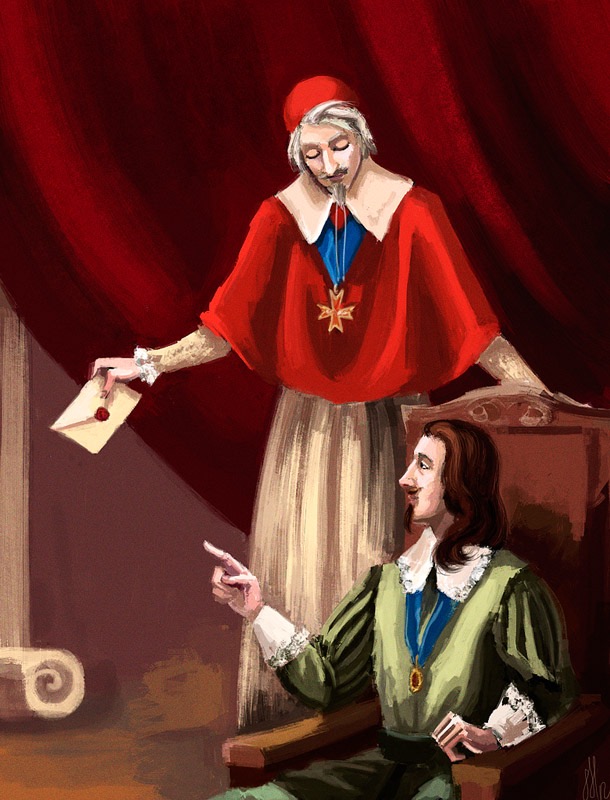

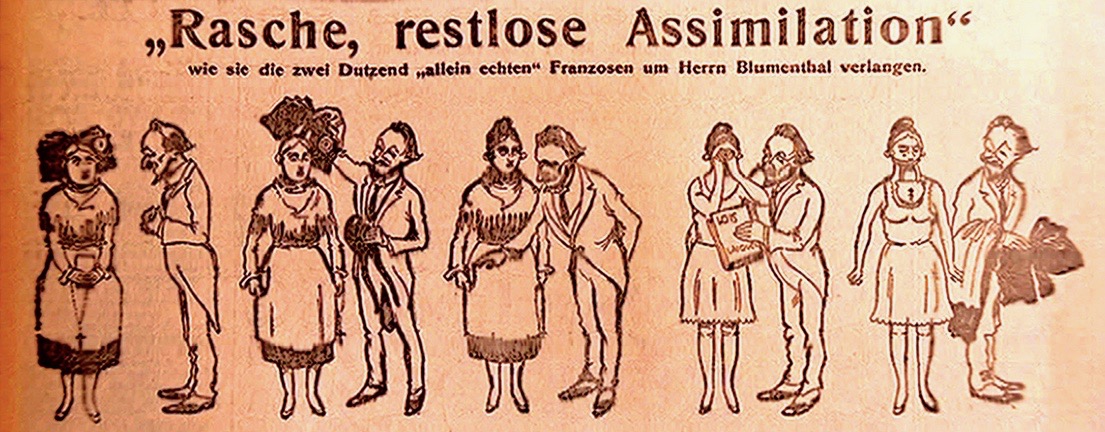

Dans son « Colette Baudoche » écrit en 1909, un roman dont la trame ne manquait pourtant pas de grandeur puisqu’elle racontait l’amour impossible entre un jeune fonctionnaire allemand nommé à Metz et la fille de sa logeuse française, le grand écrivain, à la plume habituellement si fine, décrivait avec des images revanchardes tout ce qui lui semblait germanique.

Il parlait de cette odeur « de bière aigrie, de laine mouillée ou de pipe refroidie ». Il raillait « la lourdeur teutonne » avec un mépris qui n’était pas léger non plus. Il consolait ainsi les Messins orphelins de la France en comparant leur nouvelle gare prussienne à un « pâté de viande » et son toit à « une tourte d’épinards ».

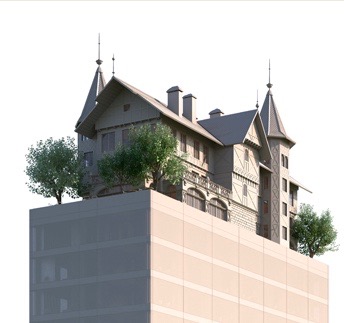

Un certain milieu francophone, reconstitué après 1919, s’arc-bouta sur ces valeurs de revanche et refusa longtemps de reconnaître le modernisme de la « ville impériale » qu’avaient dessinée les architectes allemands au début du siècle. Il devint de bon ton, quand on était patriote, de ne parler jamais des façades et des belles avenues, alors qu’aujourd’hui, on voudrait les inscrire au patrimoine mondial de l’UNESCO.

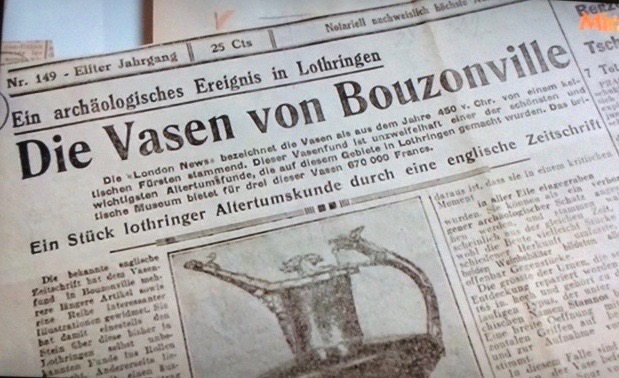

On imagine l’effet produit en Moselle frontalière par ces assimilations méprisantes. Un professeur de français de Bouzonville m’a dit en 1998 ce qu’il en pensait :

« Je ne crois pas, commençait-il, que mes parents avaient un complexe d’infériorité. Ils étaient attachés à la culture germanique et n’en avaient aucune honte. Il faut connaître la mentalité des Mosellans du peuple, sur la frontière. De milieu paysan-ouvrier, ils ont gardé le goût des grandes réunions familiales, les veillées, les fêtes religieuses, tous ces moments collectifs où s’exprime notre état d’âme. On est bien ensemble, on n’a pas besoin de parler. On est entre nous, gens de parole, gens de foi, je parle d’une foi vue comme un folklore au sens noble du terme, et qui fait partie de notre « Gemütlichkeit » (sentiment de bien-être), gens du travail bien fait, gens de l’exactitude. Même aujourd’hui, quand je passe l’été dans la forêt devant la statue de Saint-Wendelin (patron des bergers et du bétail), je sais que je vais y trouver des fleurs et des bougies allumées. J’ajoute une fleur. Mes parents, poursuit-il, n’avaient pas de complexes, mais moi j’en ai eu dès que j’ai attrapé douze ans. Quand nous allions à Metz, dans les années soixante, j’avais honte de ma mère quand elle parlait avec son accent dans un magasin de la rue Serpenoise. Une fois, toujours à Metz, alors que j’étais assis avec eux dans un café, j’ai senti le regard des gens d’à côté. Mon père parlait et j’ai rougi. »

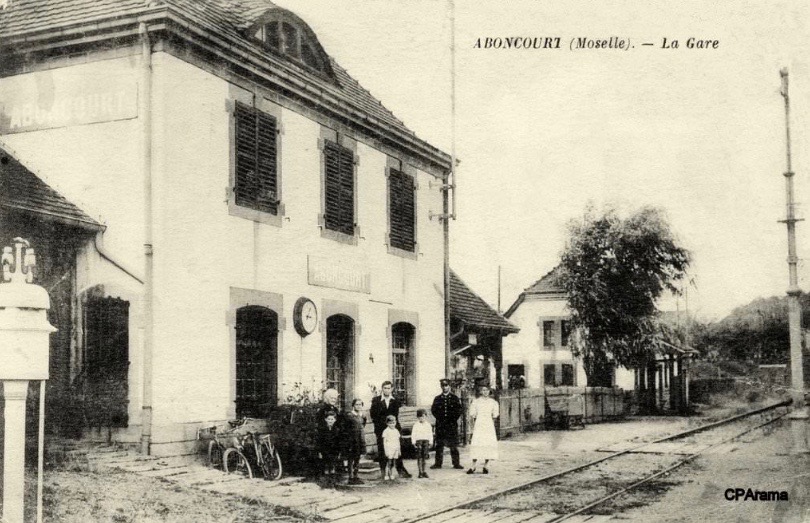

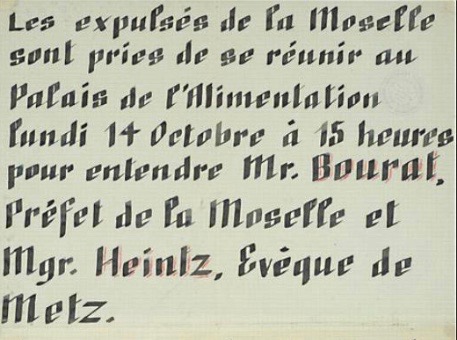

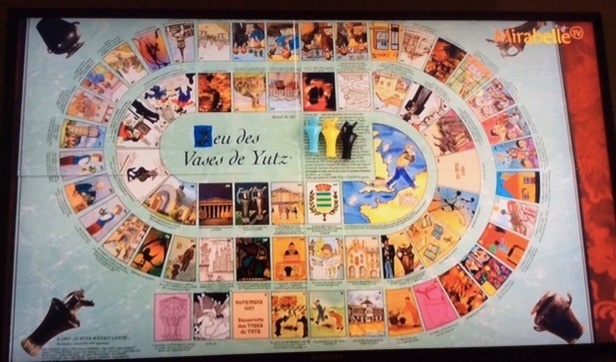

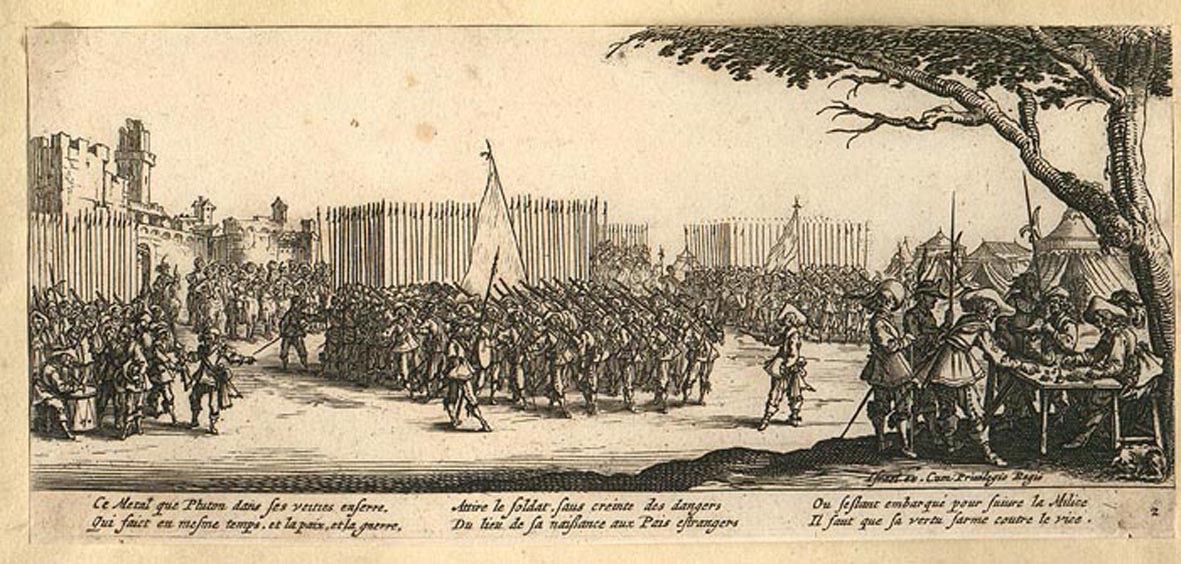

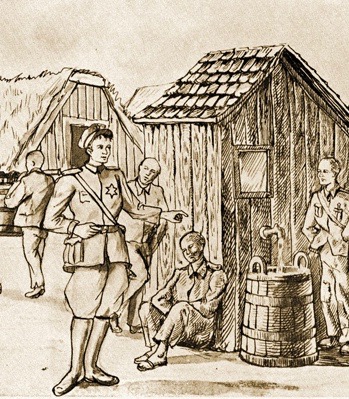

Résumons : La diversité des humiliations qu’a vécues la Moselle est si grande que le temps est venu de la raconter dans un musée. Elle y rejoindra les faits de résistance, de déportation et d’incorporation qui sont, hélas, bien connus. Ouvrons donc le triste catalogue des mortifications oubliées : les 80 000 Mosellans germanophones de la zone rouge, au nord de la ligne Maginot, avaient été repliés, dès septembre 1939, dans les Charentes.

En privé, la plupart d’entre eux s’étaient déjà sentis, depuis des années, des citoyens Français entre parenthèses, en voyant les tourelles de la fortification française pointer des canons dans leur dos, à trente kilomètres de la frontière. Mais ils avaient gardé ce sentiment pour eux.

Accueillis dans les campagnes autour de Cognac et Poitiers, où l’on n’avait encore jamais vu de Français qui s’exprimât en allemand, ils venaient juste de réussir à se faire adopter quand la débâcle de mai 1940 les obligea, dès l’automne, à rentrer dans leurs villages germanisés. Qui se souvient, au début de cet exil, de la mortification des grands-pères, incapables de dire trois mots en français, quand ils évitaient d’aller en groupe au café pour boire une bière, de peur de parler « platt » (dialecte mosellan tiré de l’allemand) devant les Charentais méfiants qui les observaient du comptoir ?

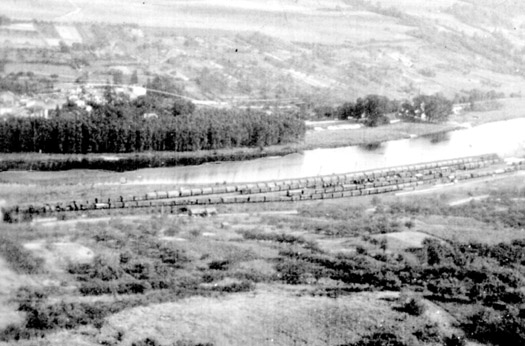

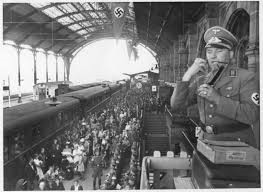

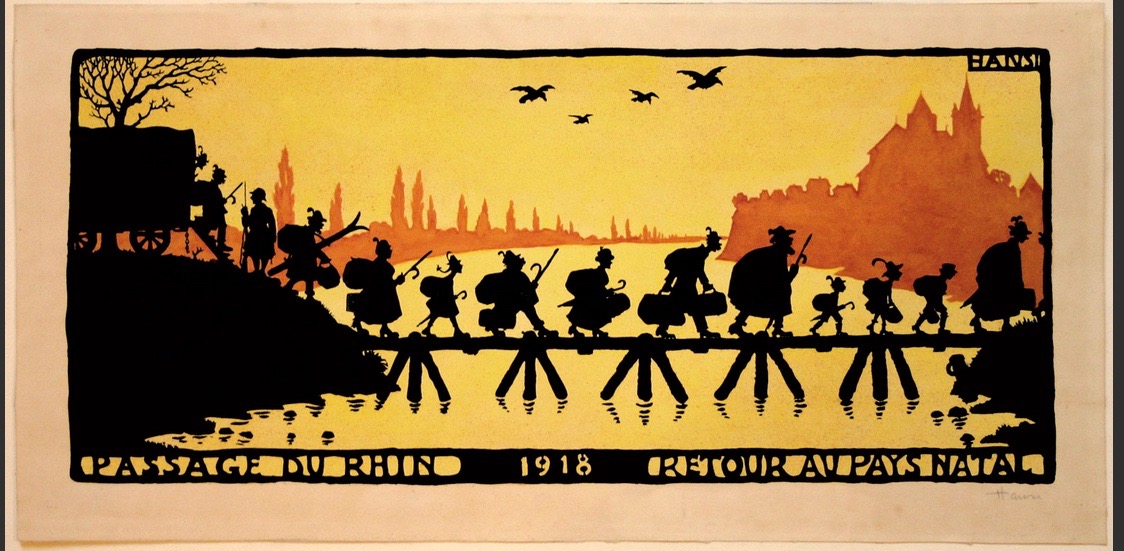

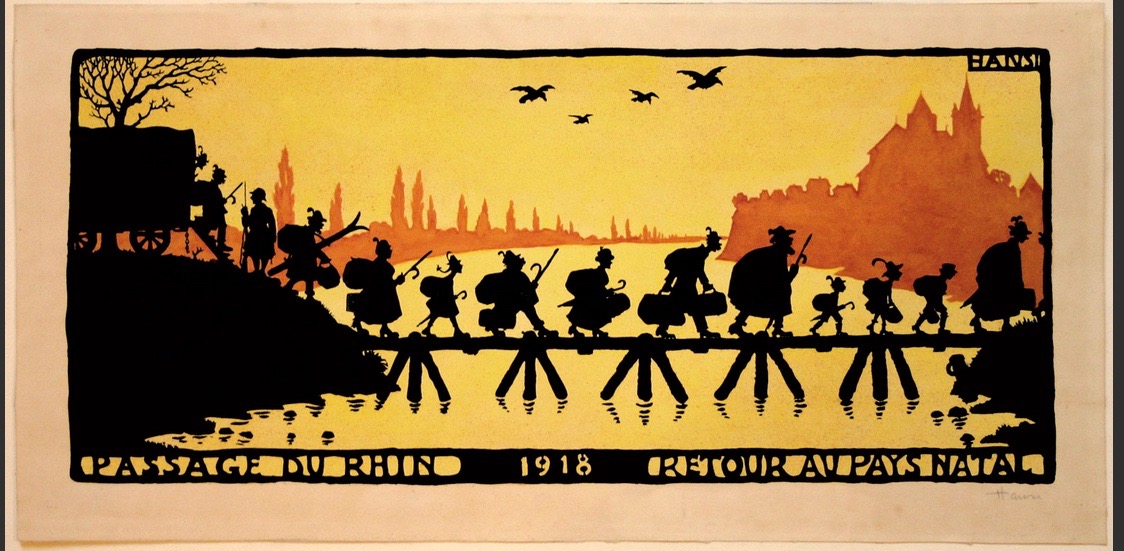

Qui a parlé du filtrage méprisant de ces mêmes familles, près de la gare de Saint-Dizier, lors de leur retour au pays, dès l’été 1940 ? Cette façon qu’avaient eue les nazis de les trier comme du bétail en renvoyant vers les Charentes les infirmes et les éclopés ? Leurs trains avaient rencontré, en sens inverse, ceux des 80 000 Mosellans du sud, chassés de leur maison vers la zone libre avec la même angoisse au cœur. L’image, le temps d’un grondement, de ces deux convois qui se croisent dans une France déboussolée, c’est la sombre vision poétique de l’écartèlement mosellan.

Il y eut mieux, dans le mépris. Plus de 9 000 ruraux du « Bitcherland », de retour eux aussi des Charentes, n’eurent même pas le temps de retrouver leurs maisons. Ils furent quasiment déportés à 80 kilomètres plus au sud, en Moselle, pour s’installer dans les fermes que des expulsés francophones avaient dû quitter la veille. C’est-à-dire qu’on les fit ressembler à des coucous dans le nid encore chaud de leurs compatriotes. On mesure, dans cette situation ignominieuse, tout le cynisme de l’imagination nazie. Sait-on que parmi les 10 000 Mosellans patriotes, qui s’étaient retrouvés dès 1941 transplantés avec leur famille dans des camps de Silésie ou des Sudètes, nombreux sont ceux qui, en 1945, rentrèrent en France le désespoir au cœur, à force de se faire traiter de « collabos » lors des arrêts en gare ?

Et que penser du grand tumulte qui divisa en 1953 l’opinion française après la scandaleuse révision du procès des « Malgré nous » d’Oradour, sous la pression électoraliste des Alsaciens ? On était en pleine guerre froide. Le silence complexé des enrôlés de force mosellans en dit long sur cette nouvelle humiliation. L’opinion nationale, très choquée par l’amnistie, les associa mentalement à cette ignominie.

Les jeunes Mosellans de retour de Russie auraient pu profiter de ce hasard pour mieux montrer aux Français le versant diabolique de l’incorporation. Et même admettre intellectuellement qu’un sort aussi funeste aurait pu leur arriver. Mais par quel bout commencer pour tout dire ? On saisit mieux la phrase fameuse : « Pas la peine de vous expliquer, vous ne comprendriez rien ».

L’humiliation la plus cruelle fut vécue en décembre 1944 par 240 « Malgré nous » mosellans, de retour du front russe, et qui, l’un après l’autre, s’étaient cachés lors d’une permission. Ils vivaient dans la nature en attendant les libérateurs. « Déserter, c’est un crime », leur dit pompeusement un gradé américain… « Un soldat ne doit jamais déserter »… Alors que la Moselle presque totalement libérée pavoisait de toute part, ils furent embarqués avec des prisonniers allemands. Ce qui leur valut de recevoir, dans les camions, des menaces de mort de la part des vert-de-gris, puis des cailloux tricolores dans les rues de Nancy. Après une nuit de train, ils arrivèrent au camp de Thorée-les-Pins, à la Flèche, dans la Sarthe, où ils restèrent cinq mois. D’où le nom de « Fléchards » qu’ils se sont donné depuis, enfin, ceux qui vivent encore…

L’un d’eux a raconté son retour, tête basse, vers sa maison : « Notre joie était morte. Le ressort était cassé. En gare de Sarrebourg, des civils ont recommencé à nous insulter. On a décidé, à trois copains, de rentrer à pied, avec nos lettres PW (prisoner of war) dans le dos. Mais à mesure que nous remontions, nous étions de moins en moins suspectés… Tout le canton savait qu’on arrivait. À Sarre-Union, les gens s’approchaient : « D’où venez-vous ? » Ils nous attendaient avec des photos de disparus. Même accueil à Lorentzen, puis à Rahling. Nous n’avions plus à nous justifier. Ces gens étaient des nôtres… On nous invitait à manger dans toutes les maisons.

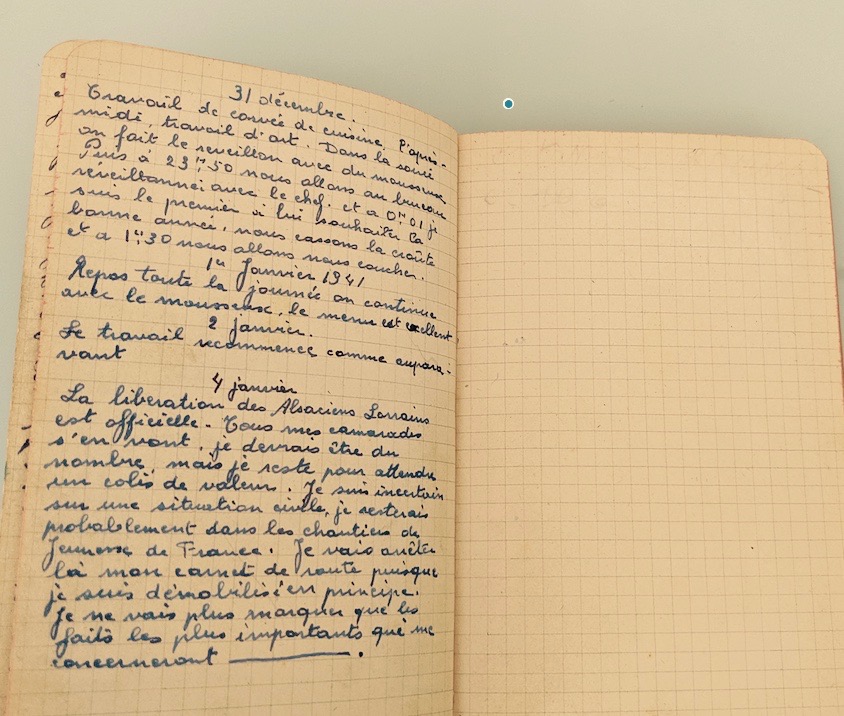

Avait-il pardonné depuis ? « Disons que j’ai exorcisé ma rage en 1970, quand j’ai commencé à écrire mes mémoires. Ma femme s’inquiétait souvent : « Fais-le, puisque tu y penses encore ! » J’ai rédigé six cahiers manuscrits, un quart de siècle après les évènements. Je ne pouvais plus m’arrêter.

Mon frère était d’accord : « Nicolas, toi, tu as tout vécu, les Charentes en 39, la guerre en 40, la Russie en 43 et les « Fléchards » en 45… Il faut que tu racontes la vérité, puisque personne n’a envie de le faire. Ou alors, s’ils le font, ils gardent ça dans leurs tiroirs. Il faut que tu leur dises une bonne fois pour toutes : « Voilà le genre de boche que j’étais! »

JG. 2007