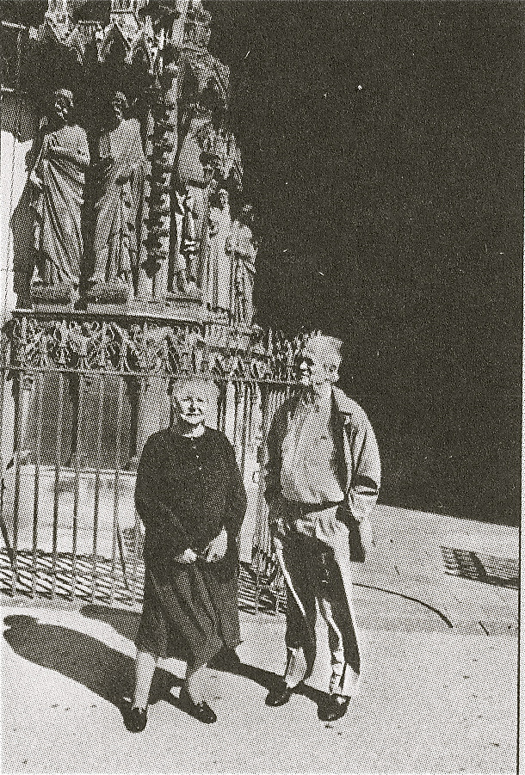

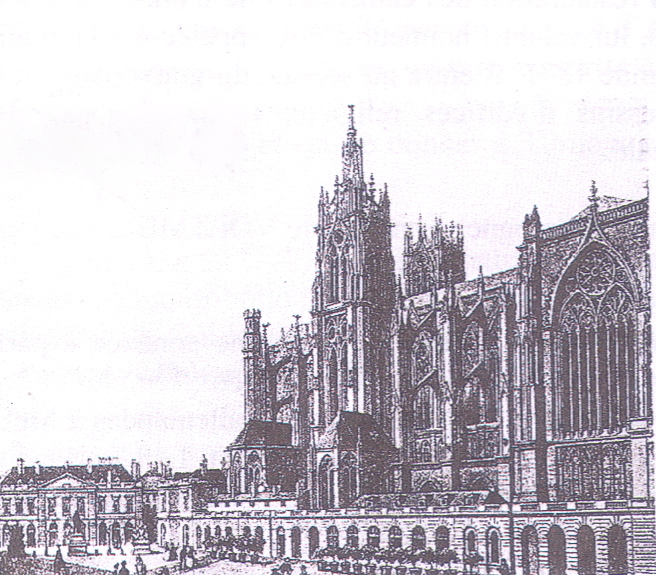

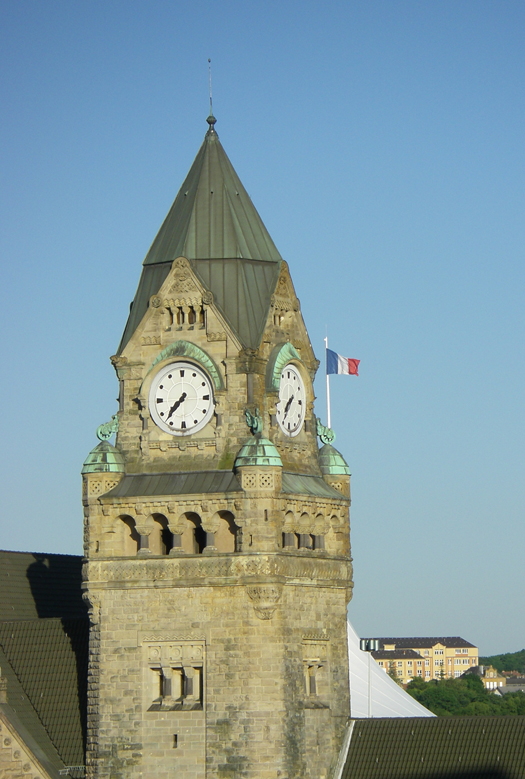

Les passants qui contournent la Cathédrale de Metz, du Marché couvert jusqu'à l’Hôtel-de-ville, ne peuvent manquer les sculptures au fronton des deux entrées. L’endroit est magique… Des élans de vraie foi se sont envolés ici durant des siècles, et l’intuition nous vient que leur ferveur est retenue dans la pierre, figée dans les creux les plus sombres des tympans.

Pourtant… si les visiteurs connaissaient vraiment l'histoire des deux portails, leur méditation voyante ne pourrait cacher longtemps ce qu'on appelle un sourire intérieur, ce qui aurait l'avantage de les faire entrer en communion avec la vraie sensibilité populaire de l'époque, moins soumise qu'on peut le penser. Malgré la pesanteur des régles religieuses, une ironie toute paysanne devait certainement électriser la foule, courant d'un regard à l'autre à la porte des églises, dès qu'un comédien déguisé en Satan se mettait à jurer, croix de bois croix de fer, que tous ces braves gens iraient en enfer ou que la terre n'était pas ronde. On peut même rêver que beaucoup s'en fichaient.

Le plus drôle dans la savoureuse histoire des portails, c'est que quatre-vingt-dix pour cent des touristes l’ignorent. Mais le plus savoureux encore, c'est que neuf sur dix des Messins ne la connaissent pas non plus.

Relancés par la marée pompidolienne, les deux portails du Christ et de la Vierge s'étalent pourtant sur le papier glacé des guides de tourisme, et pour arriver jusqu’à leur splendeur, des milliers de visiteurs marchent le nez au sol, en suivant de gros clous de cuivre enchâssés dans les trottoirs...

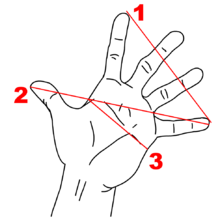

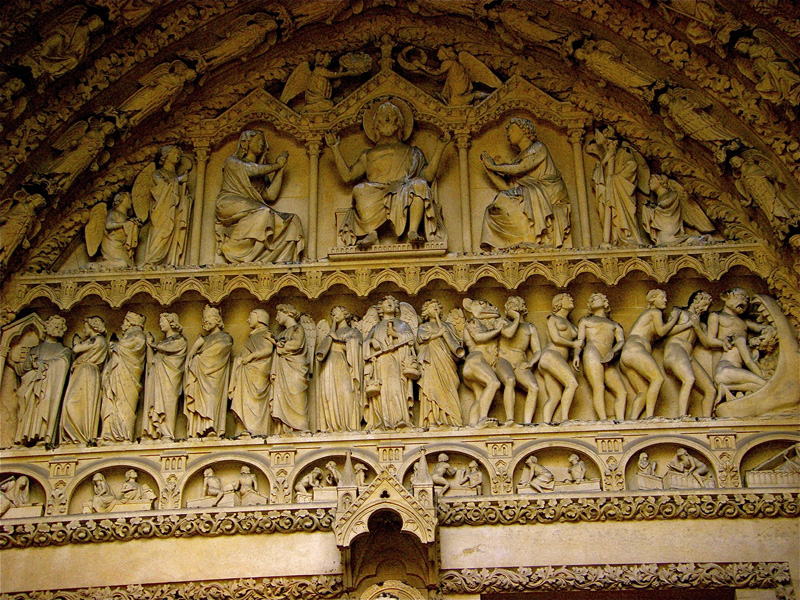

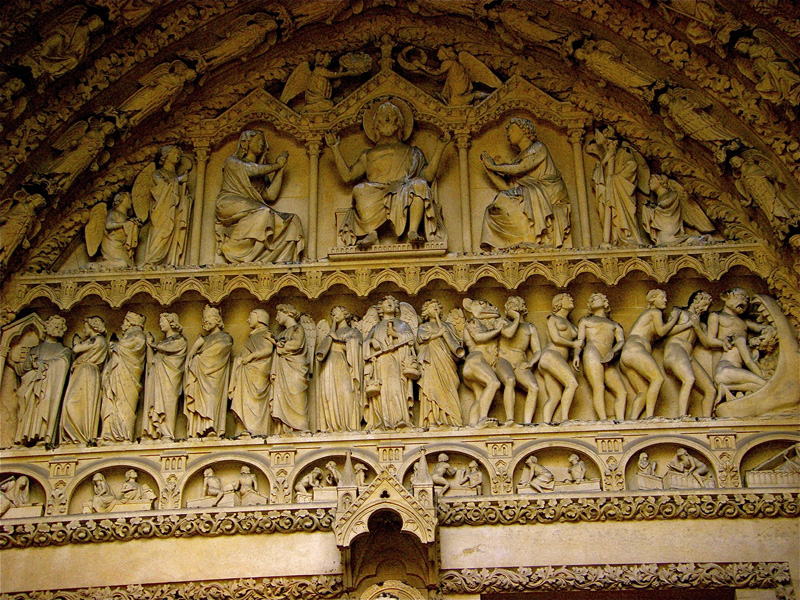

De petits groupes silencieux parviennent ainsi jusqu’aux grilles de la cathédrale, les trois doigts d'une main déjà prêts sur leur boitier numérique. Au creux des deux entrées, ils évaluent la masse impressionnante du vaisseau. Leur regard finit par se scotcher sur les tympans, parés de gâteries comme des pièces montées minérales.

On se montre du doigt le galbe qui trouble, le geste qui émeut ou le sourire qui enchante. Et l'on comprend ce que chacun de ces sculpteurs anonymes a dû puiser dans son imaginaire pour attaquer sa pierre et lui donner vie. Devant l'inspiration convergente de ces milliers de coups de ciseau, on se prend à rêver de faire partie du chantier.

La représentation saisissante du Paradis et de l’Enfer concentre particulièrement les regards. Un silence méditatif enveloppe le groupe... Les corps nus des damnés deviennent diablement érotiques tandis que leurs rondeurs imbriquées font la queue vers le grand Barbecue.

Au coeur de cette communion, il arrive qu'un visiteur se sente assez courageux pour retrouver sa langue. Qu’il soit Français, Allemand, Américain, Japonais, ou Mosellan, peu importe. Une voix vient troubler le silence des lieux. Le plus souvent, celle du père quand on est en famille, ou bien la plus bavarde des cousines, ou encore le plus cultivé de l'autobus:

"On dira ce qu'on voudra, mais ils n’étaient pas manchots, les types qui ont fait ça, au Moyen Age!"

Voyant que tout le monde a l'air d'approuver, il ajoute:

"Et pour une fois, c'est rudement bien conservé."

Et voici nos touristes farfouillant dans leur mémoire pour retrouver des bribes de la vieille imagerie médiévale, celle qu’ils avaient oubliée depuis l’école... Ce côté bien conservé leur pose problème. Ils s'étonnent de ne pas repérer un seul nez cassé dans ce fouillis débordant de personnages et se disent qu'en 1789, la Révolution à Metz ne fut décidément pas méchante. Tant miueux pour tout le monde. Ils s’assoient enfin sur les marches du Portail du Christ et recréent, le temps d’une communion silencieuse, la complicité du fabliau.

Plusieurs fois, j’ai surpris la scène. Des gens qui ne se connaissent pas et qui sont capables de vivre la même émotion, c'est rare. Un moment idéal pour leur dire la vérité, mais je n’ai jamais osé. Vous me voyez taper sur l'épaule du bavard...

"Pardonnez-moi, Monsieur... Saviez-vous que les "pas manchots" dont vous parlez n’étaient en réalité qu’un seul homme?

- Vous voulez dire?

- Même qu’il s’appelait Dujardin et que son prénom était Auguste.

- Qu'y a-t-il de drôle? ...

- Je ne vous ai pas dit la suite... Ce Dujardin a bien sculpté tout ça, mais c'était à la Belle Epoque.

- A la Belle Epoque! Vous oubliez que cette cathédrale est millénaire.

- Je suis bien de votre avis, mais pour les sculptures du Moyen-Age, il faudra repasser."

Je me suis toujours gardé de contrarier les touristes, et pour deux raisons. La première, c’est qu’il m’aurait fallu ensuite une heure ou deux pour leur expliquer les malheurs de ce pauvre Dujardin alors qu'après tout, ils n'étaient pas venus là pour se compliquer la vie... Et la seconde, soyons honnête, c’est qu'avant de savoir la vérité moi-même, j’avais répété la même ânerie durant des années à des amis venus visiter Metz. Ils repartaient vers la France de l'intérieur le coeur plein d’admiration pour les artisans du Moyen-Age…

C'est bien la farce la plus drôle que puisse faire aujourd’hui la belle ville de Metz à ses visiteurs. Une version oblique du sourire de l'ange.

Dujardin à la trappe

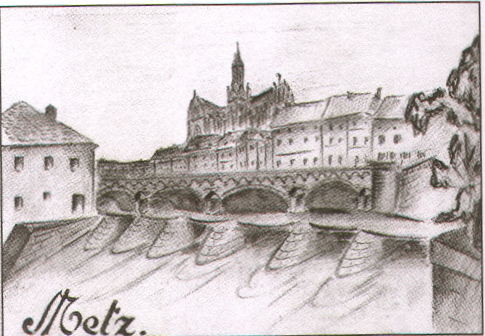

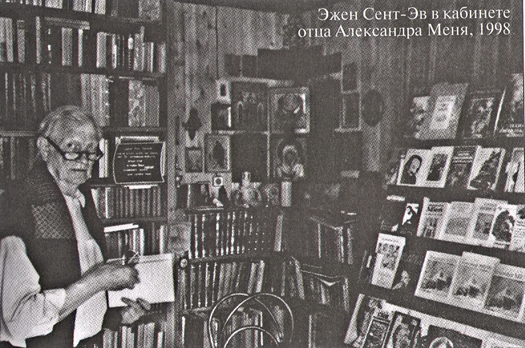

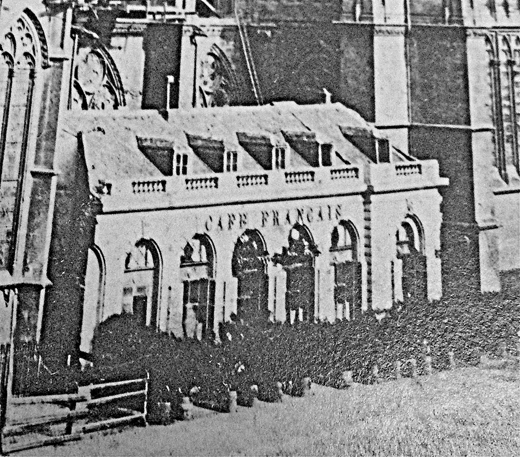

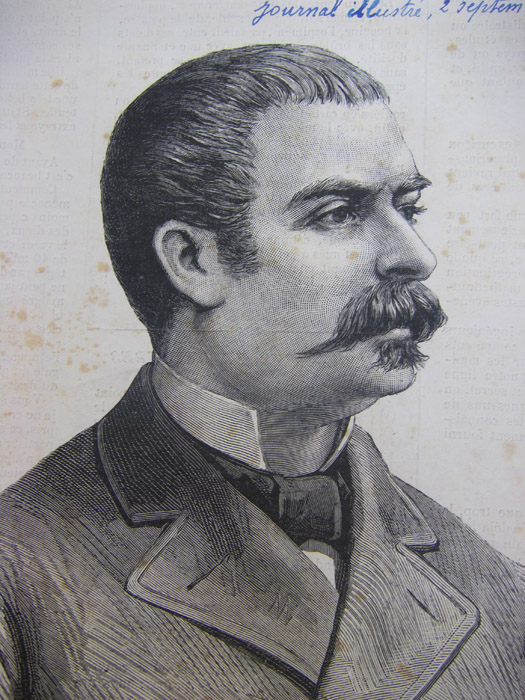

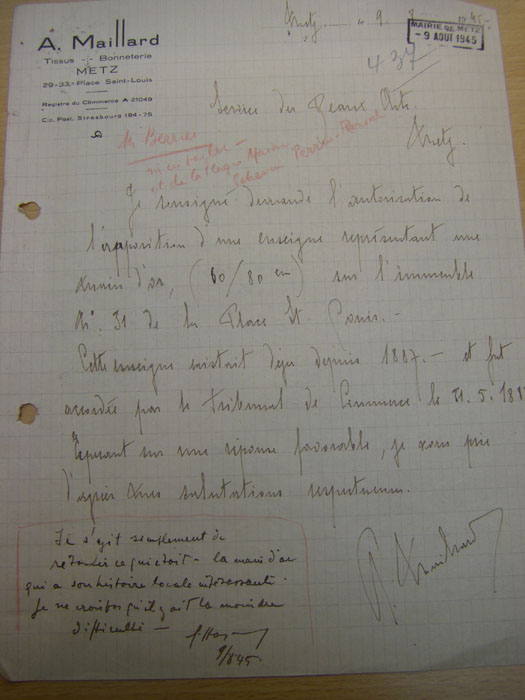

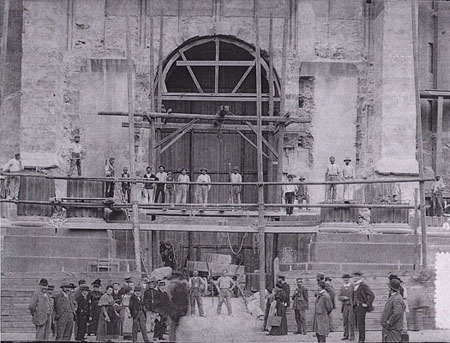

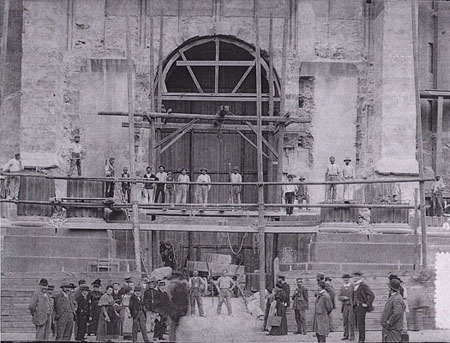

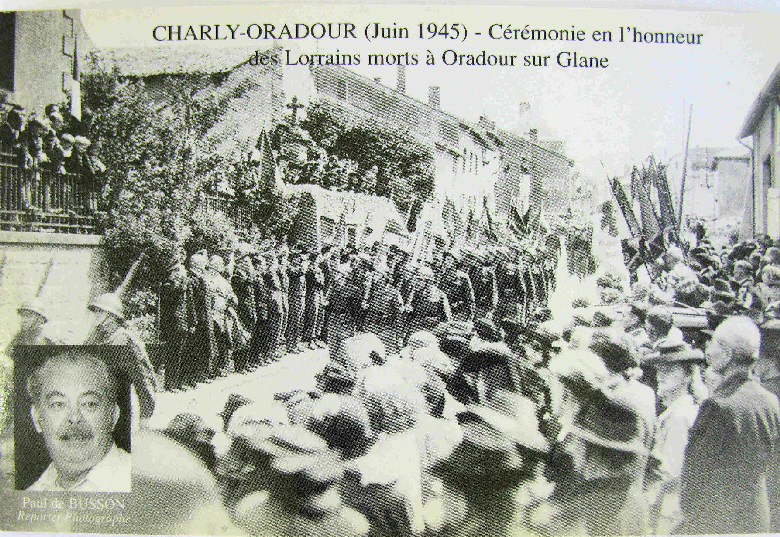

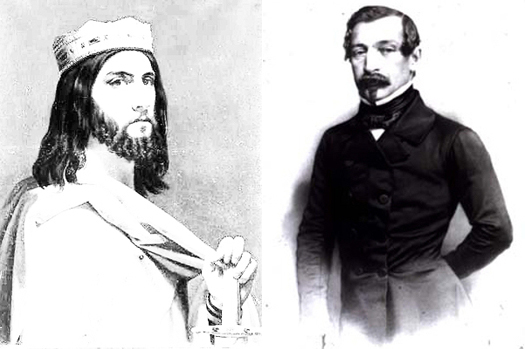

Regardez cette photo, prise à Metz en 1873. Imaginez un jeune Parisien barbichu de 26 ans, nanti d'un passeport français (on est dorénavant en Allemagne...) et qui se promène en badaud dans la ville encore déboussolée par la défaite, où les Prussiens ont déjà changé les plaques de rues...

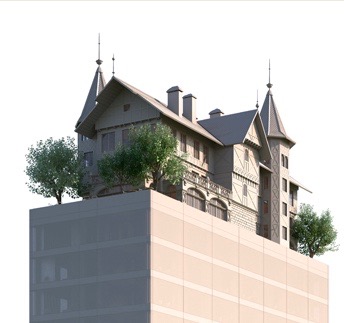

Auguste Dujardin, c’est de lui qu’il s’agit, a raconté le choc qu’il avait ressenti en découvrant ce que l'on voit sur la photo du versant ouest de la cathédrale, côté marché couvert. Un lourd fronton greco-latin masquait la base du palais gothique. Réaction immédiate : Comment avait-on osé couper ainsi l'élan cathédral vers le ciel, et masquer la lumière de ses plus bas vitraux? C'était presque risible, comme si, quelques années plus tard, on avait mis des bretelles à la Tour Eiffel pour l'habiller d'un pantalon de plomb.

Lui qui connaissait déjà par coeur les bâtiments célébres qu'on trouvait dans les livres d'art, s’était dit qu’on ne pourrait trouver, en Europe, un monument plus mal affublé. L'esprit gothique du lieu lui semblait grossièrement dénaturé. Il vécut cet assemblage comme une ignorance incompréhensible, une faute de goût à grande échelle.

Vous pensez : de quoi se mêle-t-il, ce Parisien prétentieux? Vous avez tort… Le jeune Dujardin n'était pas le premier venu. Bardé de diplômes, il avait déjà cent références dans la tête pour réagir devant ce grossier télescopage de styles. Au terme de sa courte fréquentation de l'Ecole des Beaux-Arts, il était devenu, à vingt ans, 2e prix de Rome, et redoublait de talents divers, comme peintre, sculpteur ou céramiste.

Auguste collectionnait les concours et les médailles mais la défaite de 1870, et la Commune qui s'en suivit, avaient subitement bouleversé tous ses projets professionnels. Il avait dû renoncer à l'emploi fructueux qu'un parent bien placé venait de lui trouver à Reims.

Son moral et sa santé totalement destabilisés par ce cataclysme national, il avait donc décidé de se retirer quelques années à la campagne pour faire le point sur son avenir. Et s’il avait choisi la Moselle en donnant l'impression que l’annexion allemande ne choquait pas trop son patriotisme, ce n'était qu'apparence. Il voulait seulement rejoindre le village où était née sa mère, à Chateau Rouge, près de Bouzonville. C'est là qu'il débarqua en compagnie de sa jeune épouse, née Edmonde Gérard.

Dujardin a souvent répété que le choc visuel de cette cathédrale corsetée avait beaucoup joué dans sa décision de s'installer en Moselle au lieu de rentrer plus tard à Paris. Seulement voilà, il s'attaquait à un gros morceau, le fameux portail de Blondel, le chef-d'oeuvre classique d'un très grand architecte français. On l'avait financé puis construit en 1766, à partir d’une vague promesse de Louis XV, qui ne les tenait d'ailleurs jamais.

Voici donc notre petit homme en grand émoi. Accablé par cette pâtisserie à la grecque donc la raideur bouscule tout ce qu'il avait appris sur l'art gothique, Auguste contourne la Cathédrale en direction de l’Hôtel-de-Ville et tombe à nouveau des nues en découvrant, cette fois, une rangée d’arcades, elles aussi blondeliennes, incrustées comme des grappes de moules à la coque du fier vaisseau. Trop c'est trop.

Dans les jours qui suivent, l'artiste se renseigne… Il apprend que dans les années 1860, même parmi les Français les plus patriotes, c'est à dire les plus rétifs au pan-germanisme ambiant, certains avaient fini par admettre que ce massacre culturel était particulièrement mal venu. Verlaine le trouvait affreux, mais comme les Messins de bonne famille trouvaient scabreux l'univers de Verlaine, son avis n'avait eu aucun effet sur eux.

Les autorités françaises, deux ans avant l'annexion, avaient certes entrepris de détruire le "Blondel" par les deux bouts… Mais le projet ne faisant pas l'unanimité, la guerre mit fin aux parlotes. En 1871, quand les archéologues allemands découvrirent, derrière l'une des arcades, ce qu'il restait de l'ancien portail de la Vierge, ils ne surent pas trop quoi faire devant son délabrement.

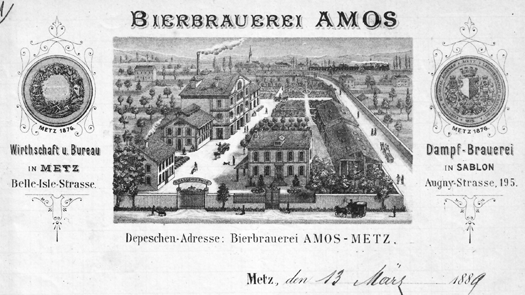

L'affaire Dujardin commence... La maladie de sa femme le conduit à prolonger son séjour et le destin fait le reste. Pour trouver du travail, notre Parisien en Moselle annexée se met prudemment en rapport avec l’architecte allemand chargé du patrimoine de l'ancien département français, tout en se gardant bien de dévoiler ses diplômes aux nouvelles autorités. Les Allemands auraient pu trouver cela bizarre.

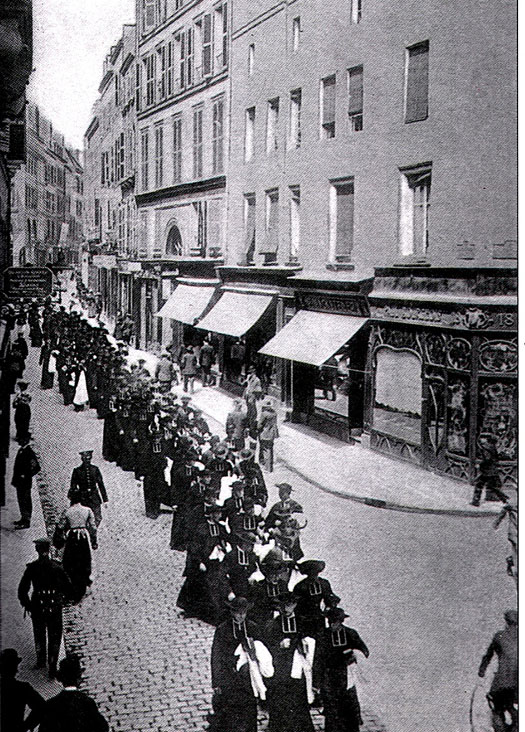

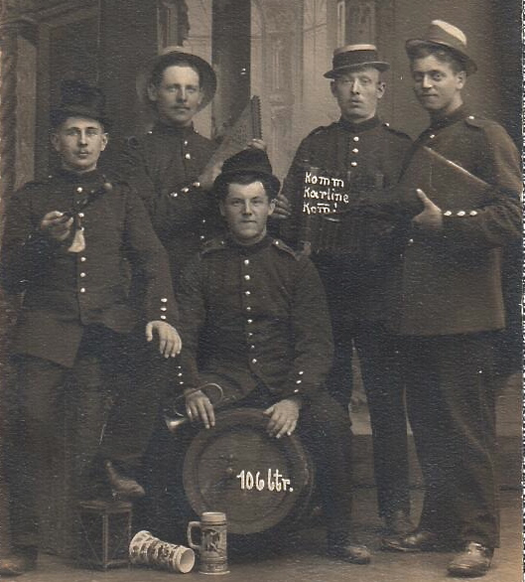

Il a de la chance. Les travaux de restauration doivent enfin démarrer... En fait, les Allemands vont encore devoir discuter pendant des années avec le clergé local pour savoir quoi mettre à la place du portail de Blondel. Un chantier gigantesque. Pour détruire les arcades, l'évêque est d'accord. car il sent bien qu'elles déparrent la cathédrale. Pour les portails, les ouvriers posent devant les échaffaudages. Certains d'entre eux viennent de France et repartent en train régulièrement.

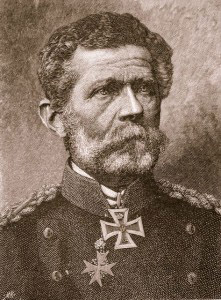

Edmonde meurt hélas en couches en 1874. Son mari, désespéré, songe un moment à regagner Paris, mais il a été séduit par la beauté de l'architecture messine. En évitant toujours de trop montrer ses compétences, il s'engage comme sculpteur dans les nouveaux chantiers de la cathédrale et se fait vite remarquer par Paul Tornow, leur patron. Ce jeune architecte brandebourgeois est chargé en effet de la rénovation générale. Il se montrera un très grand bonhomme, bon vivant semble-t-il, et faussement bourru.

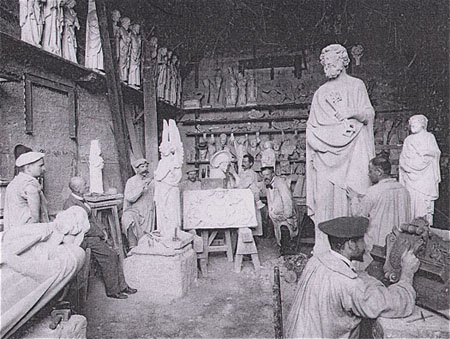

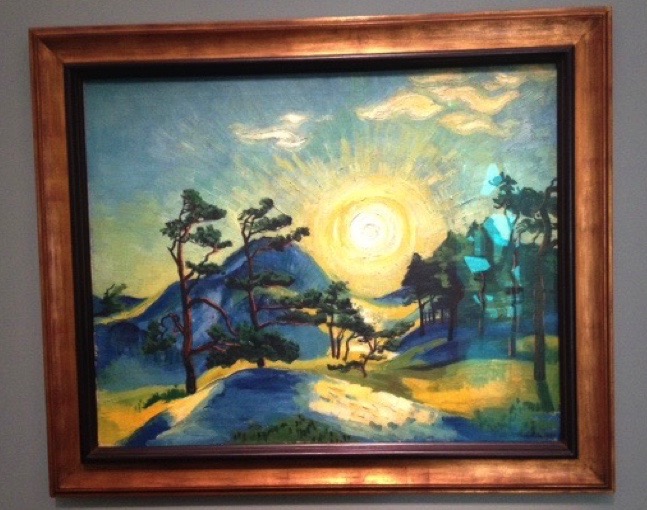

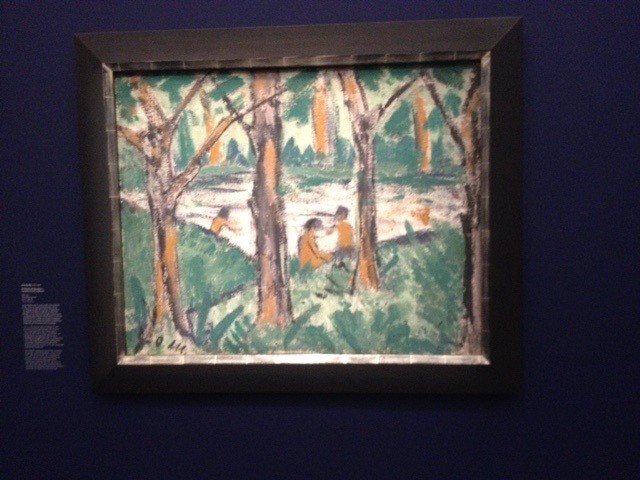

Auguste deviendra son adjoint. Ils se découvrent les mêmes goûts et les mêmes références. Ils visitent ensemble une quinzaine de cathédrales françaises. Ils deviennent amis. Il est touchant de les imaginer sur les routes de Champagne, de Bourgogne et d'Ile de France,comme s'ils se tenaient par la main... Tornow bourre sa sacoche de dessins et d'épures. Dujardin prend les photos. C’est ainsi qu’il est chargé quelques années plus tard de renover les sculptures enfouies sous le portail de la Vierge et de réinventer un autre portail à la place du mastodonte blondelien. En s'inspirant de la tradition gothique champenoise.

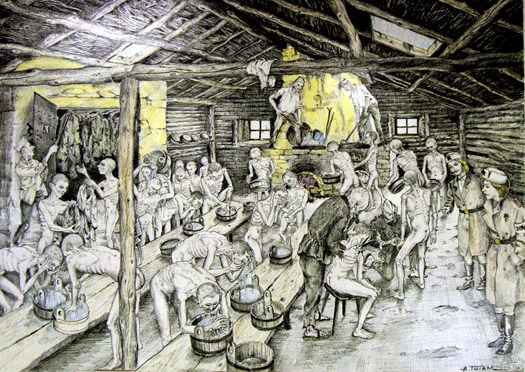

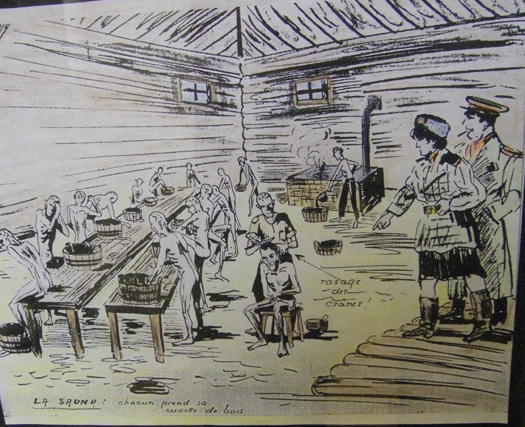

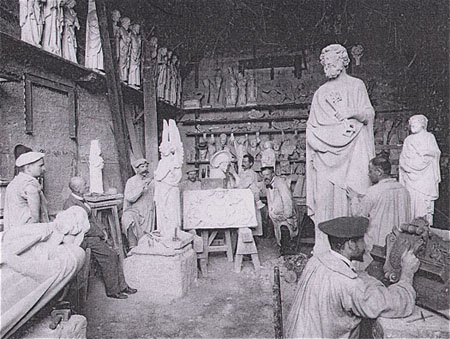

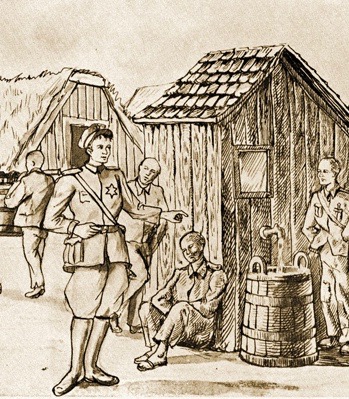

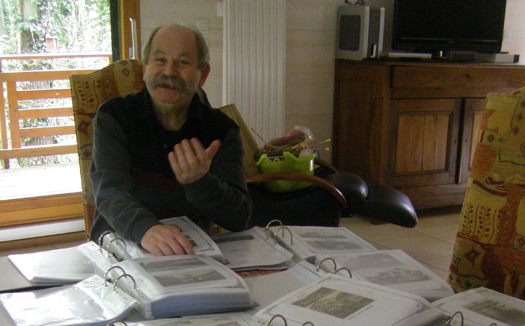

Il va diriger superbement cet œuvre, de 1880 à 1885 pour le Portail de la Vierge, puis de 1898 à 1903 pour le Portail du Christ. Jouissant de toute la confiance de Tornow, il est secondé par une cinquantaine d’artisans, installés pendant dix années dans un fouillis génial encombré de statues. On voit Dujardin sur une photo, assis sur la gauche du document, et discutant avec les sculpteurs sur l'avancée des travaux. Sa petite taille et son complet gris, à peine visibles dans cet univers de formes blanches, dégagent une impression de grande modestie. L'atelier se trouvait à l'ombre de la cathédrale, sur le promontoire en fer à cheval de la place Saint-Etienne.

Guillaume II se montra ravi du résultat global en mai 1903, lors de l’inauguration. C’est Dujardin qui sculpta l'empereur de Prusse en prophète Daniel. Lors d'une visite du Kronprinz, on voit Tornow au premier plan, superbe dans sa barbe d'ours. Il montre le chantier au visiteur ébloui, et Dujardin, derrière eux, semble pensif.

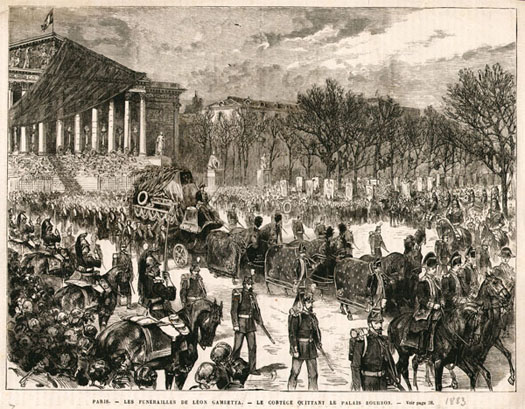

Le nom du Parisien talentueux sera célébré en Allemagne, et dans les milieux architecturaux d'Europe. Même en France, il est connu. N'est-il pas le Français qui a redonné à la cathédrale de Metz une partie de sa beauté? Mais pour les Messins, il reste une espèce de bateleur, un imitateur, un traître en somme. Du coup, il devient bientôt pour les Allemands un Français bizarre. Un espion peut-être? En août 1914, le matin de la déclaration de guerre, il quitte la ville avec ses deux filles, et rejoint la France, aussi dignement qu’il l’avait quittée. En Moselle, son nom passe à la trappe ou presque, et il meurt près de Nancy en 1921.

C’était un Communard!

"Auguste Dujardin? Un ancien maire de Metz?

- Mais non, voyons! C'est le sculpteur qui a redonné à votre Cathédrale une spiritualité gothique que des massacreurs avaient voulu emmurer.

- Vous plaisantez. S'il était connu à Metz , il y a longtemps qu'il aurait sa rue chez nous!

- Et justement, il ne l'a pas. Vous ne trouvez pas ça bizarre?

On n'a tout de même pas osé maquiller la petite sculpture de son visage, qui fait pendant à celle de Tornow, à l’intérieur de la Cathédrale. Mais il faut, pour les voir, marcher une vingtaine de mètres depuis l'entrée, vers le côté gauche. Les deux amis veillent avec humilité, comme tapis à l'envers de leur oeuvre. Dujardin est à gauche. Leurs têtes faunesques sont quasiment impossibles à repérer du fait d'un projecteur mal placé qui éblouit... On demande une échelle, SVP. Il faut scruter longtemps dans le noir, à environ quatre mètres du sol, pour les distinguer enfin. Elles semblent posées au sommet des colonnes, de chaque côté du portail ouest, aujourd'hui fermé.

Dès le départ des Prussiens en 1919, alors que Metz frétillait dans le tricolore, le bruit courut dans la presse locale en plein délire patriotique, que ce Dujardin était un ancien Communard obligé de quitter Paris en 1870 pour se faire oublier.

C'était fort possible. Mais sur la liste des 10.000 condamnations que l'on prête à la répression, il n’y a aucune trace de son nom. Certes, les archives ont brûlé, mais les historiens de la Commune sont formels. Je les ai contactés plusieurs fois. Si un Dujardin avait fait parler de lui durant l’insurrection populaire, on le saurait.

La fragilité de ce petit barbichu, sa piété catholique et la grande sensibilité qu’il avait révélée en février 1878 dans sa demande de candidature à l’Académie de Metz, cadrent mal avec le profil d’un dangereux pétroleur des barricades.

Dans une lettre de huit pages, écrite en pattes de mouche élégantes, il confesse d'un un humour fragile qu’il s’est toujours senti gauche et timide. "A l’école, je fus, si j’ai bonne mémoire, très sage, très docile, très nul et très malheureux. Les brusqueries de mes camarades m’effarouchaient au délà de toute expression. Rien ne me faisait peur comme l’heure de la récréation."

Je puis certes me tromper, mais le coup du Communard est probablement une invention astucieuse des milieux messins de la presse et du clergé francophones pour le déconsidérer. La vraie raison de ce ragot empoisonné était politique. On a fait d’un artiste certes introverti, mais fin d’esprit, un dangereux déserteur en cavale. On a fait d’un érudit talentueux mais tolérant un ennemi de la société, ce qui suffisait alors à le rendre sulfureux, vue l’image qu’avait laissée la Commune de Paris dans une société lorraine peu portée sur les valeurs républicaines et soumise depuis plus d'un siècle aux vertus conjuguées du sabre et du goupillon. comme on disait à l’époque dans les milieux républicains. Les notables messins de 1919, après avoir rongé leur frein pendant 48 ans, étaient devenus allergiques à toute réconciliation.

"Ainsi, le petit homme qui, durant dix années de sa vie, avait rendu sa splendeur à la cathédrale, fut proprement rayé de la mémoire mosellane. Dans l'esprit des rares Messins qui savaient, il était totalement suspect, ce drôle de Français venu mettre son art au service des Allemands. Et même un peu démon d'avoir osé, dans ces conditions, toucher au monument le plus sacré de la cité. On ne lui avait rien demandé. La presse messine de l’époque ne lui voyait d'ailleurs aucun talent. Son coup de ciseau manquait de finesse et l'Ange de Reims, dont ils rappelaient le lumineux sourire, avait dû bien rigoler. C'est ce qu'on disait. En somme, il avait profité des quarante-huit années d’annexion pour se faire plaisir.

On a oublié volontairement Dujardin comme on a oublié Adrienne Thomas (voir page d'accueil) Et avec eux, le grand Tornow, débiné lui aussi avant d'être enterré pauvrement à Scy-Chazelles. Alors que Metz leur doit une partie de son prestige, ils n’ont jamais eu de plaque de rue pour les honorer.

Ce sectarisme fait partie de l’histoire des passions messines, inévitables, secrètes et compliquées.

Les prophètes ont tout compris.

A mi-hauteur du Portail du Christ, donc du côté marché couvert, Dujardin a sculpté trente deux prophètes et sybilles, assis deux par deux dans des niches et qui discutent. L'artiste a mis beaucoup de drôlerie dans leur gestuelle insistante, au point de nous laisser l’impression qu’ils ont la même idée derrière la tête. A part bien sûr celui qui est décapité.

Le sculpteur les a campés dans une diversité d'attitudes, mais leur a donné la vie. Leurs gestes bien calibrés montrent la surprise, le désaccord, la réflexion et surtout l'humour. Quand ils portent une main devant leur visage, c'est pour cacher leur ironie, et j'ai compris qu'ils doivent bien s'amuser en écoutant chaque jour les Pompidoliens les dater du Moyen-Age.

A force de les voir discuter dans leurs bas-reliefs, j'ai senti aussi qu'ils étaient contrariés. Sinon, ils s'arrêteraient de temps pour regarder les voitures qui passent. Il est évident qu'un seul souci les travaille.

De quoi diable pourraient-ils causer, depuis un siècle, sinon de l’insulte faire à Dujardin? Ils revoient sans arrêt sa barbiche affectueuse alors qu’il passait des heures en blouse blanche à modeler, au plus fin, les nuances de leur bavardage.

Comme prophètes, ils sont bien placés pour savoir que le passé se méfie toujours de l'avenir. Mais ils n'aiment pas que le présent fasse la fine bouche dans les livres d'art. Ils notent qu'aujourd'hui, le talent de Dujardin génère encore des sourires entendus. On admet certes son travail, mais du bout du stylo. "Pas mal, commentent les experts mais un peu lourd, le coup de ciseau".

"Je voudrais bien savoir, se demande Zacharie tous les matins, quel est le premier farceur qui a fait de notre brave Auguste un Communard?

- Ne cherche pas, lui répond chaque fois Malachie, c’est forcément un Messin des années 20."

"L’escamotage du sculpteur reste une affaire locale. Elle est le fruit pervers d’un combat idéologique d'abord entre deux styles, le classique à la grecque et le gothique à l’allemande. Mais surtout entre deux impérialismes culturels, le greco-latin et le germanique. Une guerre qui a potentiellement commencé le jour où les premières tribus barbares ont encerclé les villas gallo-romaines, et s’est terminée quand Guillaume II, après 1900, s’est lassé du gothique pour s'enticher du rococo-rhénan.

Les êtres les plus cultivés ont souvent des partis-pris supérieurs à la moyenne. Les archéologues allemands de la Belle époque étaient sincérement choqués par le portail de Blondel. Mais ils n’étaient pas fâchés non plus de gommer un monument greco-romain qui évoquait le classicisme français. A l'inverse, les archéologues lorrains qui discutaient les affinités gothiques de Dujardin, savaient très bien que le sculpteur avait la patte médievale, du champenois au bourguignon...

Hélas, les critiques de l’époque n’ont jamais pu se purger la cervelle des partis-pris revanchards de 1919, alors qu’aujourd’hui, tous les Messins sont fiers de montrer leur Cathédrale, sans chercher plus loin. Vu qu'un ou deux habitants sur dix a entendu parler du portail de Blondel...

Le sculpteur oublié aurait pu devenir un medium de l'annexion, un modèle de sérenité par le haut, une passerelle entre la spiritualité médievale et la souffrance lorraine. Les élites messines en firent un vrai-faux Communard. Ils ont enterré Dujardin au fond du jardin.

JG. (avril 2010)

connue depuis

connue depuis