Des mots sincères que nous choisissons pour aller au cœur des choses, il faut toujours se méfier. Ils sont forcément le flou de notre mentalité. La mienne et la vôtre. Mais il existe heureusement des discours dont le contenu, immédiatement, sonne vrai.

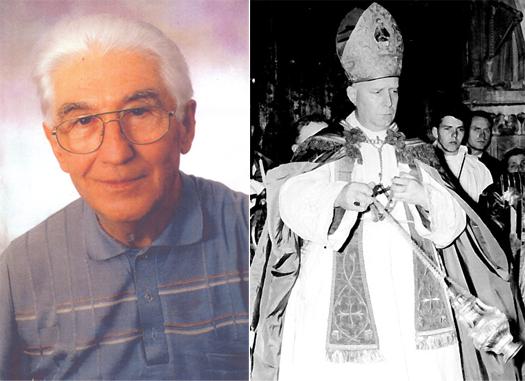

J’ai ressenti cette vibration de vérité au mois d’août dernier en recevant un mail de Paul Berger. Un cri du cœur, plutôt, à la mémoire de Paul-Joseph Schmitt… N’ignorant pas que le premier nommé fut la grosse pointure laïque du département alors que le second, évêque de Metz, ne cessa de fasciner son diocèse, vous admettrez qu’une odeur de tolérance flotte soudain sur cette histoire, avant même qu’on l’ait racontée.

Dans le ciel noir où s’affrontent habituellement nos partis-pris, elle est comme un trou dans les nuages, un court moment de bleu.

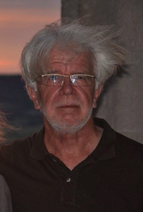

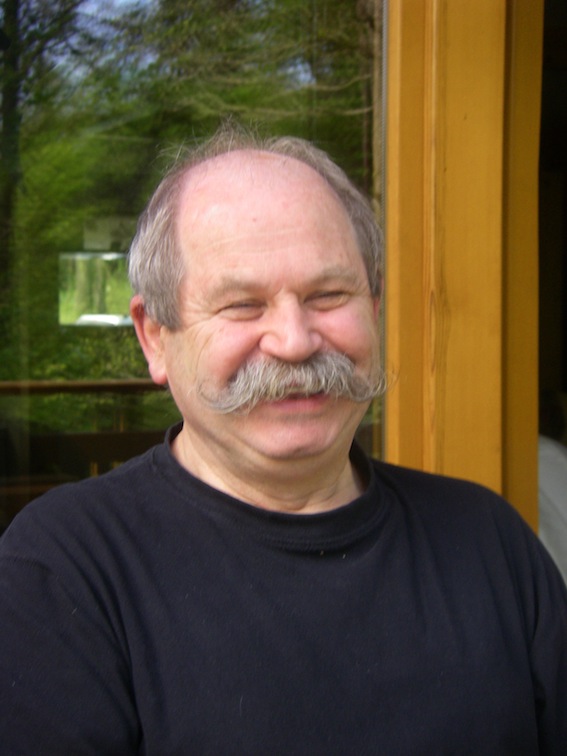

Connu pour son ouverture d’esprit, Paul Berger se fit, dans l’après-guerre en Moselle, une réputation de missionnaire laïque sans jamais passer pour un bouffeur de curé. Ce qui, vu le statut scolaire du département, aurait pu lui arriver... Ses fonctions successives, à la Ligue des Droits de l’Homme, à la FEN et au SNES, l’avaient placé, pendant un demi-siècle, au centre de tous les débats.

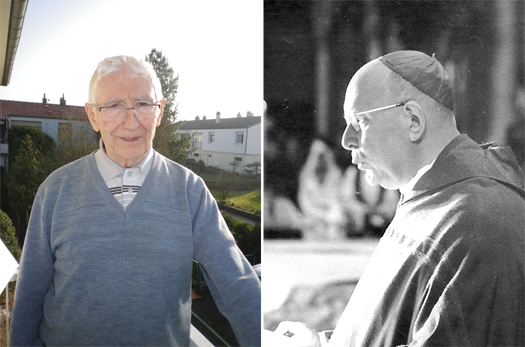

Connu pour le même esprit d’ouverture, ce qui, vue la prudence bien connue des Lorrains, était un hommage, Paul-Joseph Schmitt avait dirigé le clergé mosellan de 1958 à 1987. Il a laissé le souvenir d’un évêque imprévisible, aimé de ses fidèles et d’un abord facile malgré son apparence austère... Il n’était pas toujours aussi bien vu à Rome où ses prises de position soudaines et très pointues indisposaient les cardinaux par leur dimension mondialiste… De quoi je me mêle? Tout comme sa dénonciation des injustices commises au nom du profit soulevait chaque fois en Lorraine le sourcil agacé des décideurs… On ne lui avait pas demandé son avis!

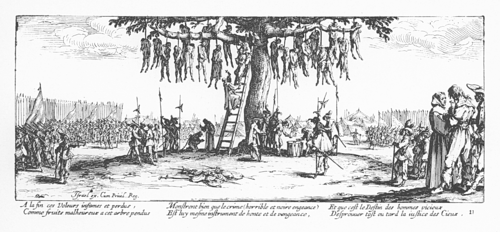

Ce que l’on connaît moins, c’est le destin commun de ces deux hommes que tout séparait. Ils se trouvaient l’un et l’autre à Tulle en juin 1944. Un sommet de la barbarie nazie, juste avant celui d'Oradour. Le hasard les avait précipités au cœur d’un drame inimaginable, une horreur comparable aux misères de la Guerre de Trente ans gravées par Jacques Callot.

Ballotés dans cet entonnoir de haine, au bout duquel ils auraient pu laisser la vie, ils méritaient de se croiser un jour. Car enfin, lorsqu'il leur arrivait, chacun de son côté, d’évoquer bien des années plus tard la division "Das Reich" en Corrèze, il leur suffisait probablement de fermer les yeux pour revoir les 99 pendus. En somme, Paul et Paul-Joseph savaient tout sur Tulle, sauf qu’ils y étaient ensemble au mauvais moment, et très près l’un de l ‘autre. Mais l’évêque, taiseux, n’en parlait à personne et le Laïque en faisait autant.

C’est seulement à Metz, dans les années 70, qu’en lisant un ouvrage des Presses de la Cité sur "Les SS en Limousin, Périgord et Quercy", Paul Berger apprit la conduite courageuse d’un Mosellan de 33 ans originaire de Yutz et replié comme professeur au Séminaire de Tulle. Il s’était mouillé dans la Résistance et les Allemands l’avaient plusieurs fois questionné.

Quand Paul Berger comprit qu’il s’agissait de Paul-Joseph Schmitt, un ecclésiastique dont la posture de prélat n'avait cessé, dès son intronisation à Metz en 1958, d’impressionner des Mosellans de tous milieux, le secrétaire de la FEN mesura tout l’humour de la situation…

Pour reprendre en effet les sobriquets qui voletaient alors autour du fameux Statut local, il n’était pas envisageable en Moselle de voir un "laïcard" donner de l’encensoir à des "cléricaux" sans penser machinalement à quelque blague de carnaval. Comment ne pas se mordre les lèvres en savourant l'humour décalé d’une image d’Epinal aussi étrange? Comment ne pas penser à la réaction des sectaires des deux bords, à la sortie des réunions ouvertes en chiens de faïence qui devaient, pensait-on souvent, se tenir sur la délicate question scolaire? Mieux valait donc, pour Paul Berger, garder sa belle empathie pour lui.

Son geste est donc tout frais. Il date de l’été 2014, sous la forme d’un mail collectif à quelques amis. Mais il était loin d’être le premier. La mort de l’évêque en 1987 avait déjà délié son auteur de son devoir de discrétion. Il avait aussitôt écrit au "Républicain Lorrain", en demandant de ne pas mentionner sa signature pour éviter que son témoignage soit interprété avant même d’être lu... C’est ainsi que Paul Berger apprit aux Messins tout ce qu’il savait sur Tulle et sur le courage de Mgr Schmitt.

Ce geste post mortem gardait certes la pudeur d’un hommage à sens unique mais il bousculait malgré tout un silence étrange. Etait-il normal que dans nos manières modernes, la bienséance exigeât qu'un évêque ait quitté notre monde avant qu’on puisse parler de lui? N’avoir pu le faire plus tôt par respect humain fut sans doute, pour Paul Berger, une frustration d'honnête homme et le moteur de son insistance depuis.

Débarqué en effet du Quercy en 1951 pour enseigner à l’Ecole nationale professionnelle de Metz qui devint plus tard le lycée Louis Vincent, il a choisi de rester messin depuis sa retraite et sa vigilance s’affirme encore à l’occasion, malgré la disparition brutale et très cruelle de son épouse. L’ancien prof de mathématiques a rejoint en somme la liste de ces Français de l’intérieur "mosellisés".

Coutumier du coup de gueule républicain, il s'est fait devoir de réagir en matière éthique dès qu’un l’homme voit son droit bafoué. Vaste programme aujourd’hui alors qu’à propos de tout, le nombril des twitteurs s’enflamme pour un rien, nourrissant d’anxiété une presse déboussolée. Les fruits mûrs du siècle des Lumières sont ainsi tripotés du matin au soir par des petits gourous dont la spiritualité a l’envergure de la cacahuète.

L’époque est cruelle. Elle a grand besoin de calme. Le lecteur aura compris que les points de vue cités dans cette enquête ne le sont que pour référence. Ils peuvent bien sûr déplaire à certains mais tout le monde comprendra qu'ils ne sont pas choisis dans l'intention de polémiquer. Bien au contraire.

Le regard tolérant qu’un Mosellan d’adoption connu pour ses idées eût le courage de porter sur un adversaire idéologique nous paraît, en effet, une rare leçon de savoir-vivre politique. Le rapprochement des deux personnages, quelque part dans nos têtes, fait partie depuis des "Riches Heures" mosellanes.

Un évêque si dérangeant?

Alors que Mgr Schmitt s’était fait en Moselle la réputation d’un esprit libre, et de plus, ouvert au monde, nul ne savait que derrière son sourire, le sombre cauchemar de Tulle devait le hanter souvent. Les crimes nazis, c’était loin, et le brasier d’Oradour occupait quasiment les mémoires.

Paul Berger n’avait rien oublié non plus. Soixante-dix ans après le massacre, la première question qui vient à l'esprit est de lui demander ce qu’il faisait à l’époque en Corrèze.…

"J’avais juste 16 ans, répond-il. C'était le 1er Juin 1944. Les élèves de 3ème du Cours Complémentaire de Beaulieu-sur-Dordogne, en Corrèze devaient passer les épreuves du Brevet. Nous étions arrivés tout joyeux et très excités, sur l'impériale de l'autobus à gazogène.

En fin d’après-midi, alors que nous nous bavardions à la terrasse du meilleur café de la ville, deux Miliciens revolver au poing nous ont fourrés dans leurs tractions-avant noire. Ils cherchaient un maquisard caché dans l’hôtel. Le malheureux s’est probablement dénoncé pour nous sauver.

Bien que très secoués pat cette première alerte, mon copain André Maury et moi sommes restés à Tulle quelques jours de plus, afin de passer le lundi 5 juin le concours d'entrée à l'École Normale primaire. Mais, dès le lendemain, le Lycée prévu pour nous accueillir fut fermé. Des maquisards convergeaient de partout et défilaient en ville...

Les Allemands, très surpris, étaient sur la défensive. Plus tard, nous avons vu passer devant notre Hôtel du Trech une bonne partie de la garnison de la Wehrmacht qui se repliait de l’Hôtel Moderne sur l'École Normale de Filles, l’ENF. Nous vîmes aussi le départ honteux des Miliciens rassemblés devant la Préfecture.

Derrière l'hôtel, à une trentaine de mètres, les FTP avaient installé un fusil-mitrailleur qui crachait par-dessus nos têtes. Les tuiles d’ardoise de l'École Normale volaient en éclat. Nous étions aux premières loges. Un obus de bazooka traversa le toit de l'ENF qui prit feu en quelques minutes Je regardais ce spectacle impressionnant aux côtés d’une femme de chambre et me souviens de l’avoir serrée dans mes bras.

Nous ignorons que les Allemands avaient tenté une sortie en force du brasier de l’ Ecole Normale en se faisant tirer dessus. Nous vîmes peu après leurs corps entassés par dizaines, tués sur place, presque à bout portant. Quelques-uns avaient pu fuir dans les rues voisines. Deux ou trois furent abattus sous nos yeux... Un blessé fut même achevé devant nous par un maquisard. C’était dur à voir. Une demi-douzaine de prisonniers furent poussés vers les hauteurs de la ville et fusillés à leur tour au cimetière. A vrai dire, les maquisards n'étaient pas très fiers, mais ils justifiaient leur conduite par la cruauté d’en face.

Nous apprîmes que d’autres Allemands blessés avaient été transportés à l'hôpital de la ville, geste lourd de conséquences, on le verra. Quelques civils très excités s'étaient en effet livrés à des gestes inconvenants dès qu'un désordre urbain avait envahi la place. Ils insultaient les cadavres allemands, les piétinaient, les dépouillaient même, parfois dans des flaques de sang. Des photos de femmes souriantes et d'enfants heureux traînaient dans les caniveaux… Nous avons alors pénétré dans les ruines fumantes de l'École Normale. Un avion mystérieux suivait la rivière en rase-mottes. Des moutons blessés agonisaient en gémissant. C'était notre Libération…

Mais quelques heures plus tard, au soir du 8, une rumeur sourde arriva du sud de la ville. Suivie par le miaulement caractéristique des escadrons de chars du régiment "Der Fürher" de la division blindée SS "Das Reich"… Nous ignorions qu'un autre de ses détachements montait déjà vers Limoges et Oradour…

Les rues bondées se vidèrent aussitôt. Dans le quartier du Trech, on se terra dans les caves. Les SS hurlaient des ordres. Un Panther de 35 tonnes se posta devant notre hôtel et détruisit un mûr comme du carton. Nous sommes restés plusieurs heures, Aubry et moi, sans bruit dans le noir, avant de monter dormir

Très tôt, le lendemain, deux Allemands mitraillette au poing ont fouillé l'hôtel. C’était le début de la grande rafle. La femme de chambre leur affirma que derrière notre porte se trouvaient deux enfants. Nous l'entendions de l'autre côté: "Ils dorment encore, ils sont tout petits, des gosses… klein, klein…" Si les soldats avaient insisté pour entrer, s’ils nous avaient découverts, dépenaillés et mal rasés, nous aurions sans doute rejoint la Manufacture d'Armes de Tulle où des centaines et des centaines de Tullois furent bientôt rassemblés, des hommes de 16 à 50 ans.

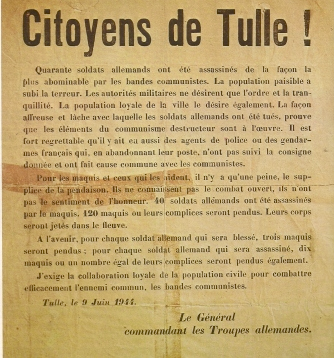

Les SS, ayant appris dans la nuit ce qui était arrivé à leurs compatriotes s'étaient déchaînés en découvrant les cadavres. La répression fut dirigée par Walter Schwald, dit Walter, seul survivant rescapé du brasier de l’Ecole Normale de Filles. Il avait perdu tous ses copains et se montrait fou de rage. Il aurait proposé au commandant de la colonne des SS de mettre Tulle à feu et à sang."

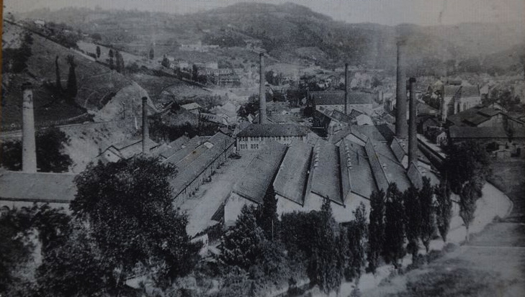

C’est lui qui procéda lui-même au tri des otages à la Manufacture nationale d’armement, dans l'infamante confusion que l’on imagine. Le mépris nazi. Car les officiers procédaient à un choix. Une opération qui fait penser à Mengele sur le quai d’Auschwitz, à l’arrivée des wagons... D’autres SS avaient déjà fait prisonnier le sous-préfet Trouillé, un fonctionnaire courageux qui tentait d’intervenir et qu’ils voulaient fusiller.

"Fort heureusement pour tout le monde, poursuit Paul Berger, quelques membres de la Croix-Rouge et deux équipes de séminaristes avaient relevé, au péril de leur vie, les 25 blessés allemands menacés par la foule et les avaient transportés à l’hôpital où ils furent immédiatement soignés, pendant que les arrestations remplissaient la cour de la Manufacture.

Le préfet eût le réflexe d’insister auprès des Allemands pour qu’on le conduise à l’hôpital auprès de ces blessés de la Wermacht. Et c’est dans une ambiance de grande nervosité que ces derniers, confirmèrent le sauvetage. S’ils se trouvaient ici, en sécurité, c’était bien parce que des brancardiers français, parmi lesquels de nombreux séminaristes, les avaient quasiment extraits du massacre, malgré l’opposition furieuse de quelques maquisards "justiciers".

Les SS, visiblement contrariés par des témoignages qui freinaient leur besoin de vengeance, acceptèrent, en pestant, "d’épargner la ville" et se contentèrent, si l’on peut dire, des 350 otages. Sur lesquels, après bien des palabres, ils en choisirent 99. Avec, dans leur cervelle d'aryen bourrée de chiffres symboliques, le probable choix de ce chiffre fantasmagorique.

On planta les malheureux devant leur maison, comme des gosses au piquet à l’école, tête baissée devant le tableau noir. Ensuite, un quarteron de brutes s’en vint les chercher un par un pour les pendre. La fureur des Allemands était devenue obsessionnelle, depuis que leur remontée vers la Normandie se voyait sans arrêt contrariée.

Le lendemain des pendaisons, et par une chaleur torride, le Commandement nazi obligea les séminaristes à extraire, de leurs seules mains nues, les pauvres corps qu’on avait poussés dans la fosse commune, après qu’on ait demandé de les enterrer plus dignement ailleurs.

"La ville était dans un état second, continue Paul Berger. Elle était comme anesthésiée. Sous le soleil de plomb, un silence absolu régnait. Pas un seul véhicule, ni âme qui vive, pas un chat. Nous avons quitté Tulle dans l'après-midi pour rentrer à pied jusqu'à Marcillac chez André. C’était à 45 kilomètres… Il m’en resterait encore 25 pour arriver à Bilhac."

Il poursuit: "Nous arrivions près de la caserne Marbot quand à l’angle du bâtiment, nous nous sommes trouvés devant une sentinelle l’arme au pied. La surprise de l’Allemand fut telle qu'il nous toisa sans réagir. Nous l’avions innocemment regardé mais sans nous arrêter… Et continué d'un bon pas notre chemin, surtout sans courir. Un peu plus loin, sur une route de crête, on voyait la division allemande qui continuait de descendre de Ste Fortunade vers Tulle… Des SS munis de jumelles tiraient sur tout ce qui bougeait.

Nous étions le 10 juin, mais nous l’avions sans doute échappé belle… Et voilà qu'avant d' arriver à Bilhac, je me mets stupidement dans l’idée de récupérer à Beaulieu une vingtaine de mes classiques Larousse, ce qui m’obligeait à faire un long crochet, pour les mettre en lieu sûr. Le Cours Complémentaire était vide, et ses portes ouvertes. J'ignorais que la plupart des habitants avaient fui vers les bois, sur les hauteurs. Je me suis trouvé nez à nez avec un Panther qui manœuvrait difficilement, à 15 mètres, dans une rue étroite. Le chef de char, à demi-jailli de sa tourelle, m’a laissé continuer tranquille, avec ma valise pleine de bouquins dans la brouette…

Ce qu’il faut retenir de ces évènements? conclut Paul Berger... Qu'ils restent bien secondaires en ce qui me concerne. Disons seulement qu’il s’est trouvé à Tulle au petit matin du 9 juin 1944, une femme de chambre, une vraie résistante, dont le courage a sans doute sauvé la vie à deux collégiens de Beaulieu. Nous ne l’avons pas oubliée."

Avec du recul

Dans les années 70, la guerre froide avait déjà mis sous l’éteignoir de vieilles amitiés de la Résistance. Le monde changeait. L’opinion changeait. Très engagé, on l’a vu, dans le combat laïque et devenu délégué général de la FEN, Paul Berger n’approchait l’Evêché que pour tenter d’améliorer les choses qui fâchent. Comme en 1967 par exemple lors d’une réunion peu protocolaire en présence du chanoine Steinger, mais aussi d’Emile Reiland du SNI et Jean Darroy de la FOL… L’évêque n’avait pas bougé d’un pouce, mais l’entretien avait été franc, cordial presque. Il ne fallait pas trop lui demander. Les trois délégués savaient que leur interlocuteur avait parfois des problèmes de communication avec une partie de son entourage et ils l’en respectaient, sans trop pouvoir le dire.

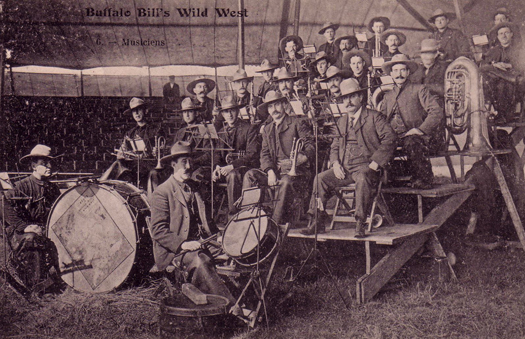

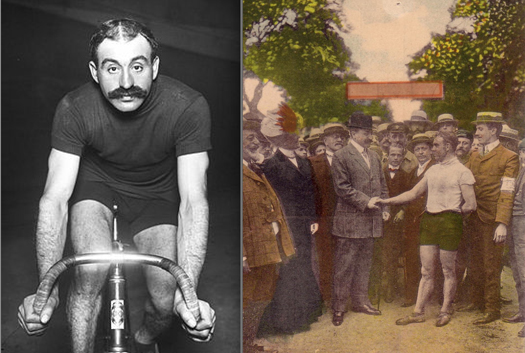

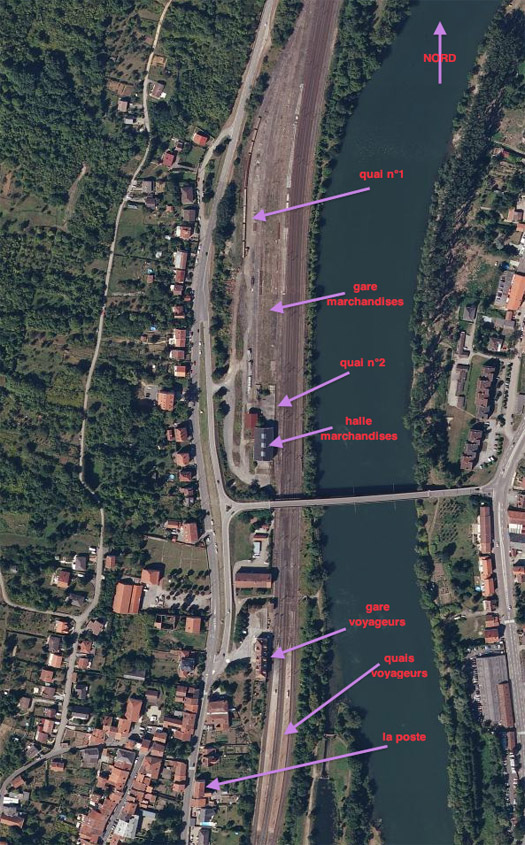

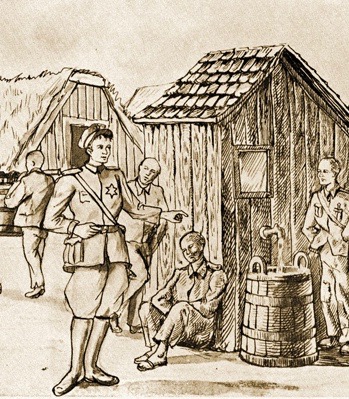

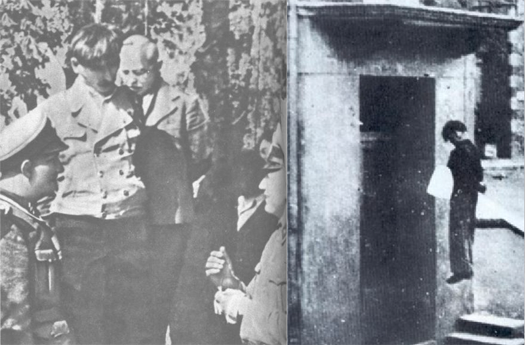

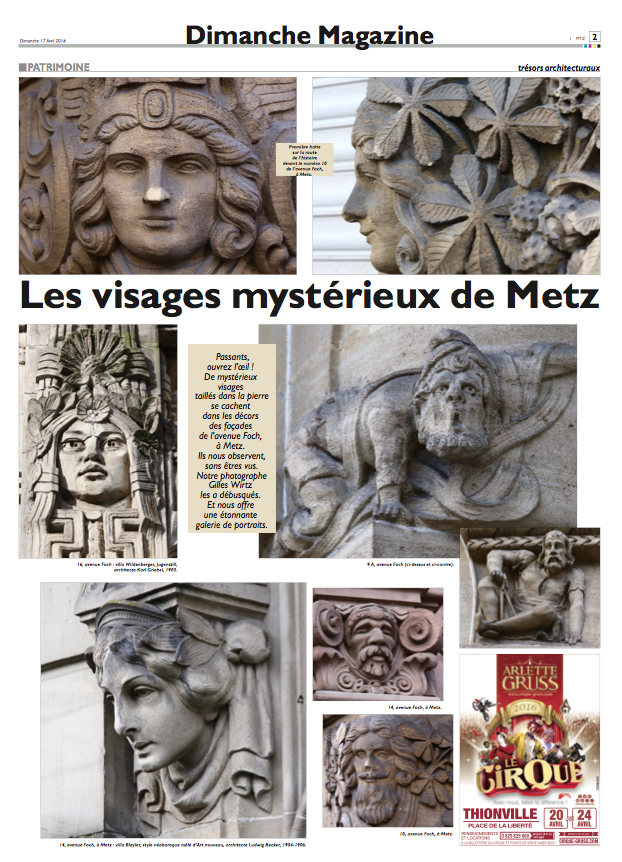

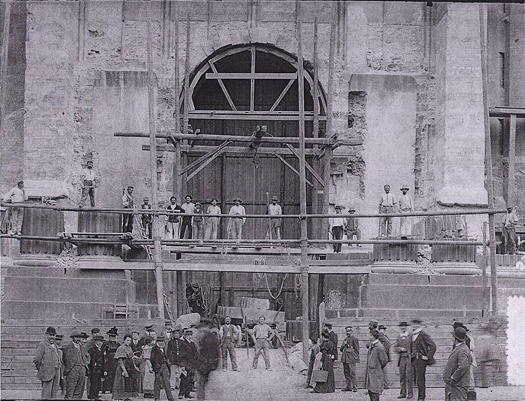

Deux manifestations à Metz, à la grande époque.

On reconnait Paul Berger tout à gauche (en haut) et au centre (en bas).

Paul-Joseph Schmitt était en effet devenu célèbre dans les journaux, où ses déclarations habillaient de pourpre des colères de toutes les couleurs. Les positions clairement pacifistes de l’Evêque lui avaient valu un prestige mondial mais elles n’avaient pas plu tout le monde. Le bouquet en fut l’Exocet bien ajusté qu’il avait planté dans la suffisance belliqueuse de Mgr Spellmann, l’archevêque de New-York. L’écho en fut énorme

En 1963, Mgr Schmitt était aussi intervenu en Lorraine en pleine crise du charbon mais dans une langue qui n’était pas de bois. Sa démarche lui avait valu grande estime chez les mineurs. En Moselle, quand il allait visiter les paroisses, les gens l’appelaient souvent "mon père" au lieu de l’habituel "monseigneur"…

A sa mort en 1987, une délégation de la FEN, du SNI et de la FOL se rendit ostensiblement aux obsèques du 104eme évêque de Metz... ce qui fit sensation autour des presbytères et les préaux d’école. C’est alors que fut publié le texte non signé dans le "Républicain Lorrain", pour parler du courage de Paul-Joseph Schmitt, à Tulle et ailleurs. Sur sa lancée, Paul Berger prit sa plus noble plume pour présenter ses condoléances à l’Evêché, dire le respect qu’il portait au défunt, raconter sa conduite exemplaire et rappeler son abord souriant.

Cette personnalité de Paul Joseph Schmitt, il devait bien se douter qu’au sommet du diocèse, certains devaient la connaître depuis longtemps… Mais à sa grande surprise, il reçut du chanoine Reibel une réponse très bienveillante dans laquelle ce dernier lui avouait son émotion. Il se trouvait, lui aussi, à Tulle, lors des événements et confirmait le rôle exceptionnel du prof de philo du séminaire qui deviendrait plus tard son patron. Il était au cœur de la fusillade à bout portant menée part les FTP sur les Allemands qui sortaient de l’Ecole normale en feu, et qu’ils tiraient comme des lapins. Il avait assisté aux terribles négociations à l’hôpital, et aux dernières phases autour des pendaisons. Et après le départ des Allemands, le futur évêque de Metz avait encore fait parler de lui lors d’un office à la mémoire des victimes. L’assistance à bout de nerfs avait repéré dans les travées un entrepreneur au soudain profil-bas bien que connu pour avoir collaboré du temps de Pétain.… Paul-Joseph avait gagné rapidement la chaire et trouvé des mots assez forts pour empêcher un lynchage.

Ce fut pour Paul Berger le début d’une correspondance inattendue avec l’Evêché, irrégulière sans doute, mais toujours renaissante, comme une comète un peu déréglée qui passerait quand elle le peut. Un courrier plus officiel avec un non-croyant pur et dur n’aurait sans doute pas été du goût de tout le monde... Mais on avait bien rigolé dans les milieux informés quand par exemple, lors de l’inauguration à Yutz d’une place à la mémoire de l’évêque, son successeur courtoisement invité par le maire communiste, avait trouvé le moyen de faire un discours sans prononcer une fois son nom!

La correspondance reprit en 2001, en 2003 puis en 2005, rédigée chaque fois avec chaleur par différents ecclésiastiques pour rappeler que l’on attachait beaucoup de prix au travail de Paul Berger, en ajoutant qu’on lui savait gré de l’avoir osé. Il fut même invité, en 2003, par l’abbé Lhuillier, pour visiter les archives de l’Evêché, conservées au troisième étage d'un bâtiment près de la chapelle, non loin de la rue de Châtillon. En visiteur subtil et bien élevé, l’invité fit semblant de s’étonner qu’on ait pu si facilement trouver son nom et son adresse.

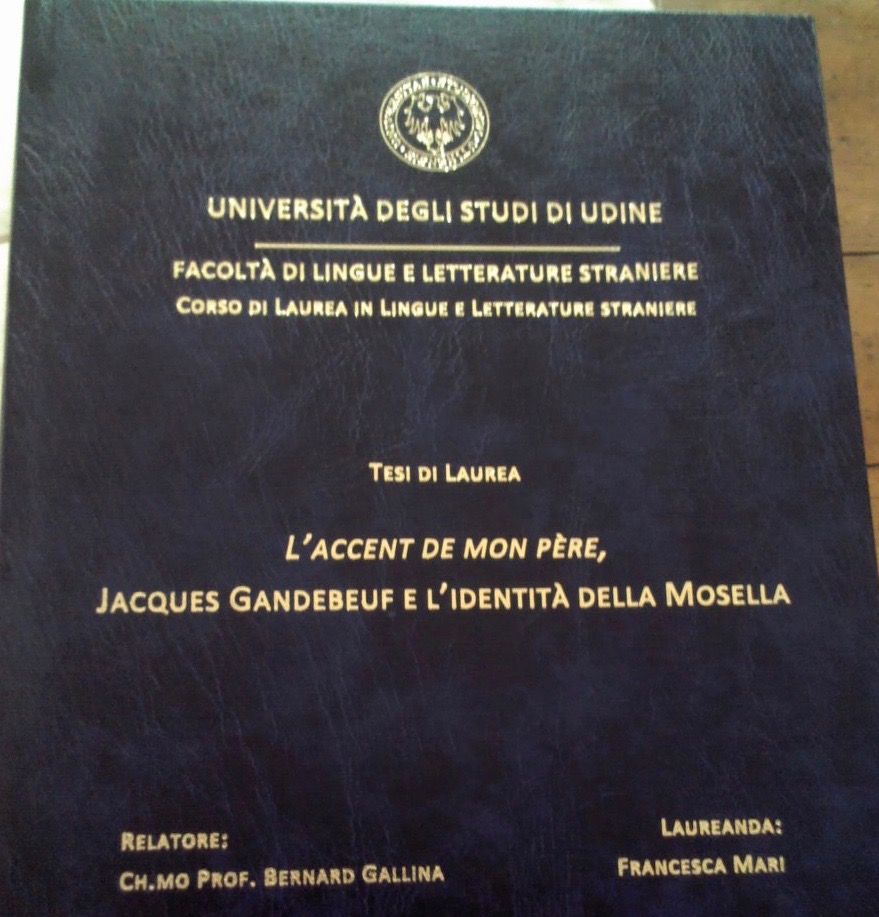

L’abbé Lhuillier numérisait alors tous les écrits de Paul-Joseph Schmitt, jusqu’aux plus brefs qu’avait laissés l’évêque. Mais après la visite, il fut demandé au patron de la FEN d’ajouter son témoignage! C’est alors qu’il comprit qu’il ne pouvait pas moralement refuser. Il s’agirait d’un long travail, très inhabituel, mais nécessaire. L’envergure du grand bonhomme le méritait.

"Le texte ne m’a valu aucune critique de la part des laïques, nous dit-il. J’ai même reçu en retour l’appréciation très positive d’une quinzaine d’intellectuels ou de militants. Deux vicaires généraux du Chapitre cathédral m’ont confirmé que mon témoignage serait bien archivé. Sa publication donnait un sens à notre laïcité."

En 2011, une enseignante de Moselle-Est entreprit même d’écrire un livre sur l’Evêque, après avoir eu vent de toute l’histoire… En 2014, lors de la création d’une rue Paul-Joseph Schmitt, tout près de la place Ste Glossinde où se trouve l’Evêché, elle évoqua son projet dans le "Républicain Lorrain". On pense depuis que l’ouvrage a du s’enliser dans les caves du Vatican … Et si Paul Berger a repris récemment sa garde, ce fut seulement pour alerter les archivistes du Périgord à propos d’un dernier ouvrage sur Tulle qui, selon sa conscience, ne disait pas le vrai.

Bien qu’historien mondialement connu, il semblerait en effet que son auteur, Max Hastings, ait glané ici et là quelques vérités distordues. La bonne foi de cet ancien grand reporter de la BBC ne laisse aucun doute, vu qu’il est né en 1945 et qu’on pourrait donc difficilement lui reprocher de n’avoir pas été sur place en 1944. Mais il reprend un argument révisionniste selon lequel les pendaisons de Tulle ont été causées par la découverte des mutilations de soldats allemands "dont les testicules auraient été coupées puis placées dans leur bouche."

Cette accusation mensongère fait bondir Paul Berger: "J'ai vu les 35 Allemands un quart-d’heure après leur mort, après leur sortie du bâtiment en feu. Le chanoine Reibel était lui, à vingt mètres de l'enlèvement. Il a témoigné que le camionneur chargé d’enlever les cadavres a été pris de panique. Il a reculé sur quelques corps, son moteur étant bloqué. Voici l'origine de la fable macabre qui été répandue depuis dans toute l'Allemagne. "

C’était un philosophe

Le combat, on le voit, n’est jamais, fini, mais l’histoire de cet évêque aura profondément marqué la vie de l'ancien professeur de mathématiques. "Je n’ai certes pas de compétence en matière ecclésiastique et encore moins sur les questions de spiritualité… Je suis tout à fait hors de l’Eglise. Je n’oublie pas les oppositions sévères que nous avons eues. Mais enfin, comment oublier que cet évêque lorrain a fait face à la crise alors qu’on ne lui demandait pas son avis? Dans les années 60, au cours des grandes grèves, il a été jusqu’à passer une nuit de Pâques avec des sidérurgistes… Et puis il y eut l’épisode de St Nicolas-en- Forêt, une commune-dortoir où logeaient les ouvriers de la SOLLAC. La firme avait financé la construction d’une église. L’évêque s’est abstenu d’assister à son inauguration et ne l’a consacrée que le lendemain.

"Je l’ai entendu à Petite-Rosselle aux obsèques des mineurs tués par le coup de grisou du puits de Ste Fontaine. Son homélie était loin des discours conventionnels, et il parlait droit dans les yeux face aux pouvoirs publics et aux directeurs des Houillères. Il ne ratait pas une occasion d’intervenir.

Durant la guerre d’Algérie, il a témoigné en personne au tribunal des forces armées de Metz et au Tribunal de Thionville en faveur de plusieurs objecteurs de conscience et d’un déserteur, puis contre la torture. C’était alors un geste fort car le pouvoir réprimait durement les opposants.

Sa lettre fameuse à Mgr Spellmann, cardinal-archevêque de New-York, à quelques mois de la fin de guerre d’Indochine, mécontenta les bénisseurs de canons. Paul-Joseph Schmitt l’avait envoyée au "Monde". Ce geste réfléchi eût des échos jusqu’aux Etats-Unis… On ne défend pas, disait-il, la cause de Dieu avec des armes…"

Je demande à Paul Berger si son geste envers un évêque, accompli comme un devoir et avec tant d’ardeur durant tant d’années, ne traduisait pas chez lui, qu’il le veuille ou non, une motivation plus personnelle. Il répond:

"J’ai certes voulu rompre le ghetto laïciste dans lequel s’étaient enfermés certains militants. Mais je puis dire aujourd’hui qu’à l’époque, nous n’étions pas encore suffisamment compétents. Nous avons tout de même accompli un geste fort, compris par tous et que les autres militants laïques n’ont pas critiqué. J’ai maintenant des raisons de penser que Paul-Joseph Schmitt aurait sans doute accepté un jour d’ouvrir le dialogue J’ai profondément regretté qu’il soit décédé dix ans trop tôt.

Cet évêque, pour moi, n’a pas été le seul à avoir une position sociale mais je pense qu’il montra, sur le sujet, une intelligence supérieure, notamment pour analyser les effets pervers de l’économie. J’ai relu avec intérêt quelques-uns de ses écrits et je garde le souvenir d’un homme lucide qui avait le courage de se placer en avant. Sans doute, l’ancien professeur de philosophie voyait-il loin mais ensuite il s’engageait.

Hélas, il évoluait à des niveaux peu accessibles. La réserve que montra longtemps à son égard un milieu de notables catholiques messins, notamment certains universitaires, interroge davantage. La presse locale reflétait cette tiédeur. Elle ne le soutenait guère.

Il me semble que pour certains, Paul-Joseph Schmitt fut un évêque dérangeant. J’ai été vraiment surpris par le nombre, la violence et la ténacité des hostilités que lui ont valu, même après sa mort, son style, sa liberté et son refus de se taire. Il a été en bute à des manœuvres et même quasiment agressé lors de certaines interventions. Par contre, ceux qui l’ont mieux connu lui portent une grande admiration.

Voilà pourquoi, lors de ses obsèques à la cathédrale de Metz, j’avais conduit une délégation des sections de Moselle de la FEN, du SNI et de la Ligue de l’Enseignement. Ce fut un geste unique."

J G. Septembre 2014

.

. .

.

.

.